espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement > leçons

Image ou représentation ?

mis à jour le 22/06/2024

Une réflexion collective cherchant à déméler les rapports et les différences entre image (figuration, non-figuration) et représentation.

mots clés : image, figuration, non-figuration, représentation, observation

Issu d’une réflexion collective de professeurs d’arts plastiques enseignants au lycée, ce document permet de poser des pistes de réflexion en ce qui concerne la différence entre image et représentation. La définition courante de l’image (représentation concrète d’une chose, d’un individu, d’une scène ou d’une idée) installe un glissement de la représentation vers l’image qui se retrouve souvent dans la confusion des propos des élèves et qui ne prend pas en compte la séparation qu’en font les programmes.

Lors de l’exposition Nos Chambres, Institut Giacometti, Paris, octobre 2018 – janvier 2019, la confrontation entre une œuvre d’Annette Messager ( La parade de l’écureuil pour Annette) et une œuvre de Giacometti (un nu représentant sa femme Annette) montrait la différence avec une certaine évidence. Alors qu’Annette Messager propose un jeu avec les images (de l’écureuil, de la parade), la connotation (qui agit comme signifiant) des matériaux et des objets, Giacometti présente le résultat d’une recherche, d’une expérience de métamorphose de la matière en sensation ou de la sensation en matière.

Pourquoi différencier image et représentation ? Quelles différences peut-on établir entre ces deux termes si proches et pourtant distincts ? Quels mécanismes didactiques cette différenciation permet-elle ?

Les documents téléchargeables ici ont servi de support à la réflexion et à la discussion dont sont tirés les paragraphes suivants.

L'image

L’image se rattache au « faire semblant », à un jeu de cache-cache, au domaine de l’idée. Elle est liée de façon forte à un référent.

L’image fait appel à l’idée par ce rapport au référent, même la lumière, la matière peuvent faire image par un jeu ouvert avec les symboles.

L’image serait le résultat de l’acte de représenter (la représentation), c’est un objet fabriqué à l’issue d’une pratique (expérience pratique, technique). Cet objet fabriqué est lié à autre chose : des référents culturels, des stéréotypes, un langage, la pensée. Ce qui fait image agit par transcendance.

Le langage de l’image implique une simultanéité qui s’oppose au langage littéraire, chronologique.

L’image mentale s’oppose à l’immanent (dont le principe est contenu dans les choses elles-mêmes), l’image mentale s’oppose à l’image matérielle. Certains artistes cherchent à produire des images dans une visée spirituelle (Kandinsky).

Wassily KANDINSKY, Ruckblick (retour sur le passé), huile sur toile, 98x95 cm, 1924, Kunstmuseum Bern

Représenter

La représentation semble dépendre de ce que l’artiste vit, dépendre d’éléments factuels. Ici (notamment pour Giacometti) le référent apparaît comme un prétexte à la construction de la forme ou l’échappée vers d’autres interprétations. La forme produite par Giacometti semble résulter de la recherche d’une ressemblance qui lui échappe, c’est un objet-trace de la quête de ce qui lui échappe plus qu’une image d’un visage, d’un nu, d’un homme qui marche.

La représentation relève plus de l’acte et du chemin. On part de la représentation pour aboutir à l’image.

La représentation lie l’esprit au geste en associant contrôle et lâcher-prise, en gardant le contact avec la matière. Cette circulation geste – maîtrise – lâcher – matière s’ancre dans l’expérience vécue du réel, des sensations et de la matière lorsque l’action des images se déploie dans une expérience sociale du langage.

Alberto GIACOMETTI, Annette, stylo bille, 29,5x21cm, 1959, Paris, fondation Giacometti

Être voyant

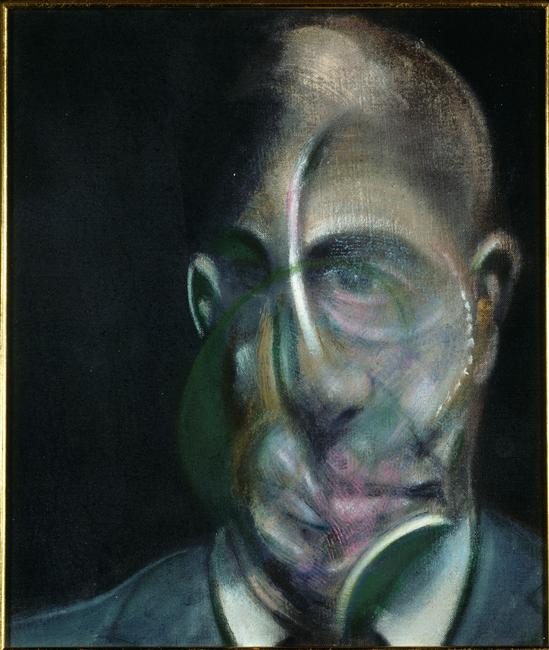

Pour certains, il y a une progression linéaire de la représentation vers l’image selon le degré d’iconicité. Cette gradation dans le niveau d’iconicité révèle le champ des possibles. On peut concevoir que, dans l’action de représenter, l’artiste rejette, refuse, a une aversion envers l’image qui est prise comme une apparition (Soulages, Bacon). On refuse l’image au profit de l’expérience vécue, méditative, expérience esthétique de la rencontre. La représentation en acte révèle alors ce qui échappe à l’intention en privilégiant l’intuition et la découverte par le faire. Représenter en s’émancipant d’une tradition : se libérer des connaissances et des idées imposées (ou qu’on s’impose) empêchant de voir, l’expérience sensible du réel révèle une vision intérieure.

Pierre SOULAGES, Peinture, huile sur toile, 194x130 cm, 1957, Paris, Centre G. Pompidou

La balance

Les arts plastiques, arts de la transformation : lorsqu’on considère une réalisation, on peut se demander ce que l’élève transforme (du réel, de l’image, du processus, de la matière, de la perception, des normes, de lui-même, du spectateur etc.). Il y a le modèle, ce qu’on veut (re)transcrire puis une hiérarchie dont l’image est le résultat.

« C’est comme posé sur une balance : la chose d’un côté, la couleur de l’autre ; jamais ni plus ni moins que n’en exige l’équilibre. » Rainer Maria RILKE, Lettres sur Cézanne, traduites de l’Allemand et présentées par Philippe Jaccottet, éditions du Seuil, Paris, 1991

Par rapport à quoi l’écart se définit-il ? L’illusion, le réel intelligible, partagé ou partageable, le réel inatteignable, le but visé, les habitudes etc. Propos rapporté d’un.e élève de 4e : « c’est dans l’écart que se niche l’art. »

Francis BACON, Portrait of Michel Leiris, huile sur toile, 34x29 cm, 1976, Paris, Centre G. Pompidou

« J’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène. […] La première étude de l’homme qui veut être Poète est sa propre connaissance, entière : il cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, l’apprend. […] Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. […] Puisqu’il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a eues ! » Arthur RIMBAUD, lettre à Paul Demeny, mai 1871, Rimbaud, Cros, Corbière, Lautréamont, œuvres poétiques complètes, ed. Robert Laffond, Paris, 1980, p. 186.

La représentation peut être interprétée comme un passage de l’intérieur vers l’extérieur : ce que je vois à l’extérieur, ce que je ressens à l’intérieur, ce que je produis à l’extérieur – un passage entre l’image mentale (représentation en nous) et objet produit (représentation partagée). La représentation serait le passage entre ces deux pôles (image intérieure et image extérieure), à travers l’observation (du référent, de la matière, de ses propres sensations, sa mémoire involontaire etc.).

Est-ce qu’on ne voit que ce qu’on peut nommer (cf figure) ?

Est-ce que c’est parce que je dessine que je vois (je ne vois pas la même chose selon les procédures de dessin que je choisis) ?

Qu’est-ce qu’on voit (des sensations, des illusions, des énigmes, des formes, des rythmes etc.) ?

En dépliant les en-têtes ci-dessous, on peut lire des essais de définitions de termes clefs entrant dans le champ de la réprésentation et de l'image.

Une image correspond à une nature particulière d’objet artistique.

Un objet artistique qui évoque un autre objet, une idée, qui renvoie à un référent. On peut dire, pour être clair, que le référent de l’image est le réel, celui de l’illustration, un texte (ou un récit), celui de la reproduction, une image...

Une image est ce qui apparaît, ce qui apparaît à la surface. Ce qui fait image, ce qui apparaît se manifeste comme un phénomène.

Une analogie (étymologiquement opposé à anomalie, donc contenant l’idée de systématisme, de proportionnalité, de répétition d’un modèle).

Une reproduction, qui n’est pas le réel.

Une image est de l’ordre du langage mais s’oppose par son immédiateté au langage chronologique, linéaire du texte. Dans ce cas, l’image renvoie à une idée.

Figurer : nommer la forme. Figure : nom de la forme.

La figure relèverait de l’intention, elle indique un choix dans l’organisation de l’espace (géométrie).

Dépend du degré de reconnaissance (figurer – défigurer).

Une instance hors de l’image, qui préexiste, qui est nommable.

Figurer implique une concrétisation, se place dans le domaine de la construction du langage. Donc dans le cadre du dessin, figurer se rapproche de tracer (en cohérence avec l’idée d’organisation de l’espace) : tracer un profil, un contour, une silhouette, des formes (pré)définies, formes dont les caractéristiques particulières ont fait l’objet d’une définition.

L’aspect formel du signe le distingue du symbole ou de l’image, le signe par l’importance donnée à la forme a un aspect concret.

L’ambiguïté du signe le poserait comme une synthèse de la figure, forme et charge signifiante.

Dictionnaire historique de la langue Française, REY, Alain, Paris, Le Robert, 2004, p. 3505-3506 : l’indice d’une chose absente, un présage, une marque distinctive, un mouvement (geste) conventionnel de communication, un objet simple pour tenir lieu d’une réalité complexe, un signal, un mot d’ordre, une déclaration publique.

Le symbole tend vers des significations plus intellectuelles, il semble plus chargé en sens que le signe, plus abstrait.

Se détache du particulier vers le général.

Il porte moins de valeur ou de nécessité mimétique que le signe mais nécessite la connaissance d’un code culturel.

Le symbole fait penser à quelque chose, dans ce sens, il est proche de l’image comme figure de style : métaphore, allégorie, mythe, attributs, métonymie. En considérant les rapports entre signifiant et signifié, le symbole appartient au domaine du langage (rhétorique des images).

L’action et la fin, dans le langage courant, se confondent, il est plus clair de les distinguer au regard des programmes qui en font deux questionnements différents. À ce titre, la représentation relève de l’acte, l’image de la finalité, la représentation est une expérience, l’image, un langage.

La représentation porte la marque de la réitération (re-). Le modèle diffère de l’image, la représentation s’analyse à travers la présence de l’auteur.

S’oppose à présenter/présentation : déplacement vers une autre nature que le réel. Représenter révèle un certain rapport au réel, du côté de l’auteur.

La représentation comme acte sur la matière acquiert son autonomie expressive et se rapproche paradoxalement de l’abstraction, elle peut être non-figurative : l’objet produit correspond à un objet réel plastique, dont l’aspect matériel, formel est donné à voir. C’est par ces données matérielles que l’objet produit représente. Dans le Chef d’œuvre inconnu de Balzac, ce que regardent Poussin et Pourbus, c’est rien dont l’étymologie est res, la chose (cf introduction de Daniel ARASSE, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, 2014, édition Flammarion). Une peinture de Fautrier est une chose qui représente sans être une image.

Outil, procédé, processus expressifs autonomes, représenter est une action qui pose la question de l’intention et du paradoxe (volontaire, involontaire, consciente, inconsciente, volontairement involontaire, consciemment inconsciente etc.). En tant qu’action possédant son autonomie expressive, la représentation n’a pas besoin de codes, ni en amont ni en aval de la pratique (Shitao) mais on comprend bien que la posture en équilibre entre l’intention et l’inconnu peut sembler vertigineuse, d’où la tentation de recourir à des codes qui rassurent mais dont il est difficile de s’émanciper…

Représenter le chemin du regard : traversées, cheminements, fragmentation, superposition, juxtaposition de la perception, échelles affectives (Olga Boldyreff).

Implique la présence du modèle (référent), une attitude et une concentration, voire une exigence (une éthique ?) particulières. L’observation nous permet de nous rendre compte des apparences visuelles associées aux affects personnels. Observer une image du réel n’est pas observer le réel.

Observer c’est extraire (action de tirer, de priver, de sortir, de rendre absent ou révolu) des données, donc aussi faire abstraction (action de tirer en dehors de l’origine, de séparer). Observer relève donc d’un acte existentiel : se situer dans l’existence, exister par l’acte de l’observation (« l’image est un acte et non une chose » J.-P. Sartre, L’Imagination, PUF, Paris, 1936). Étymologiquement, observer, avec le même préfixe qu’objet, c’est sauver devant soi, l’objet est ce qui est jeté devant soi.

Observer nécessite de mettre à distance la partie signifiante de l’objet observé : oublier le sujet. « Oubliez ce que vous avez devant les yeux – un arbre, une maison, un champ – et pensez simplement : ici, il y a un petit carré de bleu, là, un rectangle de rose, là, une bande de jaune et peignez comme cela vous apparaît. » Claude MONET

On constate en faisant travailler les élèves que le sujet observé (le motif comme dit Cézanne) ou la contrainte ou la consigne peuvent agir comme obstacles épistémologiques ou comme révélateurs des potentiels expressifs, poétique de l’imprévu de la représentation (les falaises de Dürer, les pierres de Ruskin, les nuages de Boudin).

L’aspect méditatif de la représentation (s’enfermer dans une bulle d’actions de l’ordre du réflexe) permet de désamorcer l’académisme mais nécessite un déplacement dans la posture : oublier le sujet qui ne va pas de soi. Travailler à produire des opérations complexes au point de les effectuer sans y penser...

« Quand on se cogne, le réel, c’est l’impossible à pénétrer ! » Attribué à Jacques LACAN, 1975.

Le réel est ce qui existe. Dans l’histoire de l’art, l’objet concret utilisé dans une œuvre est nommé de façon générique comme le réel, cependant, on peut distinguer, pour le raisonnement, le concret du réel. Le réel n’est pas le concret : on peut s’entendre sur le concret, c’est sans doute la part du réel qui ne pose pas de question. En revanche, le réel nous échappe : que nous soyons à ce point aveugle au réel explique qu’on s’y « cogne », qu’il soit « l’impossible à pénétrer ».

Les réalités, au pluriel, certains aspects du réel, certains axes choisis par rapport au réel, certains prismes à travers lesquels on considère le réel (per-spective, vision à travers) : réalité visuelle, auditive, temporelle, dynamique, optique, haptique, affective etc. Le geste lié au souffle (Shitao : le qi) est un vecteur de l’affectif. Il est le lien entre le corps, l’outil, le médium et le support.

La norme, l’acception du normal fondent le rapport au réel dans l’ordinaire des jours. La ressemblance au réel s’opère selon des critères culturels.

Le réalisme, situé historiquement au XIXe siècle comme mouvement artistique privilégie le vrai au beau. Se méfier des noms de mouvements qui deviennent des adjectifs (minimaliste, surréaliste, réaliste) : ne pas laisser le mot sans argument ou précision. La réalité, laquelle ? Réaliste : en quoi cela est-il réaliste ? Qu’est-ce que l’artiste a choisi de montrer, révéler du réel ?

Pour les « nouveaux réalistes », le réalisme consiste à utiliser le réel lui-même, ou plutôt le concret.

À partir d’une photographie, on peut se demander (demander aux élèves) tout ce que l’image ne garde pas de l’objet. Selon ces critères, la photographie n’est donc pas réaliste… On peut alors se demander (demander aux élèves) comment faire pour intégrer tous ces champs de perception à la représentation.

cyrille bret

information(s) pédagogique(s)

niveau : tous niveaux

type pédagogique : préparation pédagogique, article

public visé : non précisé

contexte d'usage : classe

référence aux programmes : Les questionnements artistiques des programmes font la différence entre représenter et image, figuration, non-figuration.

arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA