espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement

Les images muettes

mis à jour le 08/11/2016

mots clés : bande dessinée, écrit, texte

Consubstantiel à l'image, le texte en bande dessinée peut occuper les fonctions les plus variées, tant narratives, visuelles, qu'expressives.

Une approche traditionnelle du médium pourra nous conduire à émettre l'idée que le texte en bande dessinée prend le plus souvent la forme de dialogues entre les personnages d'un récit, donne les informations minimales du point de vue temporel, le tout visant à une économie de moyens et à une efficience narrative davantage portée par les images séquentielles, qui formeraient l'essentiel de la structure figurative.

En réalité, et si l'on porte notre attention de manière plus large, en intégrant donc ce que l'on pourrait nommer la bande dessinée dite d'avant-garde, le texte peut tout aussi bien se révéler être au cœur même de la proposition de son auteur qu'être même littéralement absent de l’œuvre.

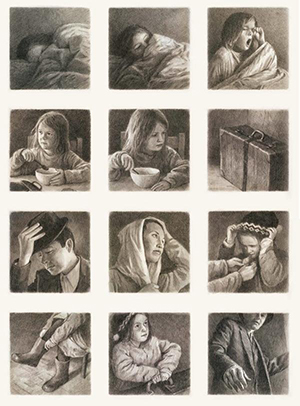

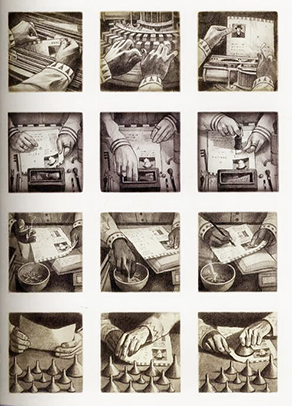

Ainsi, l'expression « BD muette » rencontre une certaine fortune critique depuis une vingtaine d'années, l'auteur australien Shaun Tan remportant même le Fauve d'Or du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2008, pour un livre sans le moindre élément textuel, Là où vont nos pères (éditions Dargaud, 2007).

Autre approche, celle des auteurs fondateurs de l'OuBaPo (Ouvroir de bande dessinée potentielle, sur le modèle de l'Oulipo initié par Raymond Queneau) qui, dès 1992 et pour la toute jeune maison d'édition l'Association, a expérimenté toutes sortes de possibles à partir de contraintes préétablies, et tout particulièrement les rapports entre texte et image à l'intérieur de l'espace-planche : les travaux de Jean Christophe Menu, Jochen Gerner, François Ayroles sont à ce titre exemplaires.

A côté des travaux oulapiens faisant référence à la bande dessinée elle-même, à ses codes, à ses stéréotypes et à ses modes de lecture privilégiés, d'autres propositions peuvent s'approcher de différents domaines de création, et en particulier de celui qui semble a priori le plus proche, la littérature.

L'expression « roman graphique », inventée par Will Eisner - et employée au fil du temps pour définir des productions les plus hétérogènes, comme le rappelle Thierry Groensteen dans un texte publié en 2012 sur le site Neuvième Art 2.0, "Roman graphique" -, invite à une redéfinition des liens qui unissent écrit et dessin dans une même œuvre, indépendamment même de sa longueur ou de son ampleur romanesque.

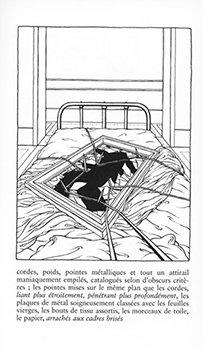

La Cage de Martin Vaughn James,

Considéré comme un chef d'oeuvre du 9ème Art, l'ouvrage déssiné "la cage" de martin Vaugn James peut ainsi être relié, dans son ambition littéraire comme dans son contexte de publication, au Nouveau Roman. Dans ce roman graphique (ou plutôt « roman visuel » selon les dires de l'auteur) sans personnage ni narrateur, le texte imprimé, présenté souvent sous forme de courts paragraphes, est tour à tour situé au dessus ou en dessous d'images grands formats qui, plus que de simples illustrations, incarneraient plutôt la vision onirique de leur auteur.

Il convient également de citer en référence le travail autobiographico-historique au long cours de l'auteur suisse contemporain Frédéric Pajak, Manifeste incertain aux éditions Noir et Blanc, qui ne relève pas à proprement parler de la bande dessinée au sens de l'espace-planche mais en emprunte certains codes (notion de cadre, texte mis en relation immédiate avec le dessin). L'oeuvre, récompensée du prix Médicis Essai en 2014, peut en effet être rapprochée de démarches d'auteurs contemporains, par la constitution d'un récit « écrit et dessiné », à la frontière donc entre illustration et planche de bande dessinée, où le dessin même peut être vu comme le prolongement du texte, l'éclairant, le questionnant parfois, et proposant au lecteur un va-et-vient entre texte et image particulièrement fertile.

L'auteur

Richard McGuire est un artiste américain qui explore depuis une trentaine d'années différents domaines, de l'animation au graphisme, et réalise des bandes dessinées lorsque ce médium lui semble être le plus approprié.

A propos de l’œuvre

Here est au départ un micro-récit publié en 1989 dans la revue Raw. Une matrice que Richard McGuire va reprendre de manière discontinue à partir de la fin des années quatre-vingt dix, pour aboutir à la publication d'un roman graphique de 300 pages en 2014 (cette date jouant d'ailleurs un rôle non négligeable dans le récit de Here).

Le livre "ici" (édition gallimard) est un objet singulier. Les couvertures représentant les facade d'un intérieur. En ouvrant le livre le lecteur est alors invité à traverser fenêtre et mur pour entrer dans cet espace/temps aux narrations multiples. Le même lieu est ainsi représenté sur chaque double page du livre, depuis le même point de vue - un salon implicitement vu depuis l'un de ces angles, à l’endroit de la pliure même du livre. Et il en est de même lorsque l'action représentée se déroule avant la construction du bâtiment comme après sa destruction (des centaines jusqu’à des millions d’années). Derrière le dispositif visuel simple employé par l’auteur se cache en effet aussi une histoire du monde et une réflexion sur la fin de l’humanité.

Pour reprendre les mots de Jessie Bi pour la revue en ligne Du9 « de ces confrontations d'images morcelées de temps, de variations d'un espace, des vies qu'elles contiennent et de leurs représentations, naissent des entrelacs narratifs jouant de l'ellipse et de la mémoire » (chronique de janvier 2015).

Quelques questions d'enseignement :

Des cadres et des cadres : en quoi un cadre peut-il superposer plusieurs espaces et le temps ?

Des moments différents dans une seule image : comment représenter un instant ou l'éternité? Comment figurer le temps qui passe ?

Un espace dans l'espace : L'espace figuré peut-il dépasser symboliquement l'espace réel ?

Du paysage à l'architecture : La reconstruction d'un paysage d'origine peut-elle modifier la perception d'un espace ? Avant pendant et aprés : comment traiter par l'image l'idée de temps dans l'espace ?

hugues blineau

information(s) pédagogique(s)

niveau : Cycle 4

type pédagogique : préparation pédagogique, activité de recherche, démarche pédagogique

public visé : enseignant

contexte d'usage : AP, EPI, classe

référence aux programmes : cycle 4 : L'oeuvre, l'espace, l'auteur et le spectayeur

arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA