![]()

|

|

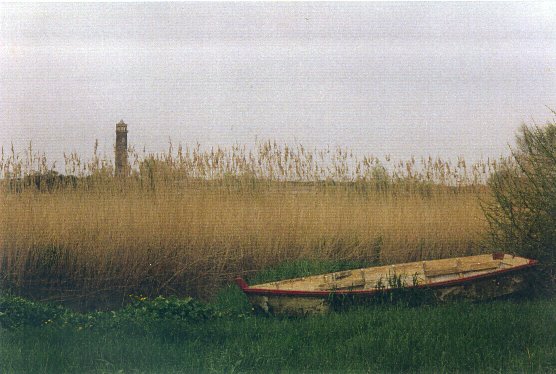

Les roseaux :

La Loire et son envasement :

Au XVIIème, ce sont les gens de Saint-Jean-de-Boiseau qui ont commencé à aménager la Loire. La paroisse située sur la rive gauche du fleuve, partait du Pellerin et s'étendait jusqu'à Bouguenais. Entre ces deux villes, il y avait une multitude de petits ports dont trois plus importants : un qui se trouvait au pied du bourg de Saint-Jean, un autre sous le village principal de Boiseau, et le troisième à la "Télindière". Tous les habitants de cette paroisse, à cause des débordements fréquents et de la multitude d'îles qui parsemaient la Loire, possédaient des bateaux indispensables pour les liaisons et les travaux journaliers. Ces fermiers ont tous été contactés, puis intéressés, pour participer à l'aménagement du cours d'eau.

La Loire s'envasait énormément et le développement de Nantes à partir de cette époque était dépendant de l'extension de son commerce extérieur c'est à dire du commerce avec la Hollande, l'Espagne et par la suite du "commerce triangulaire". La grande crainte était de voir disparaître le port puisque les bateaux de plus en plus grands, éprouvaient de plus en plus de difficultés à y accéder. Dans un premier temps, il a été créé un avant-port au Pellerin, mais la Loire continuait à s'envaser. Donc, un deuxième avant-port (à l'origine de Paimboeuf) est créé et , malgré tout , la Loire continue quand même à s'ensabler. Il fallut reprendre des décisions, il y eut beaucoup de projets... et puis, en dernier ressort, un ingénieur de la marine, Magin, eut l'idée de proposer de réduire la largeur du fleuve pour que le courant devenant plus fort , il facilite la lutte contre l'envasement. De ce fait, des îles se retrouveraient rattachées entre elles et solidarisées aux berges. Il faut savoir qu'entre Paimboeuf et Bouguenais, il y avait une cinquantaine d'îles en Loire à l'époque. Toutes ces îles, obstacles à la navigation, se trouvaient principalement du côté de Buzay. Donc, la décision qui a été prise était d'atterrir toutes ces îles, c'est à dire de les relier entre elles pour former ces grandes prairies que l'on voit encore aujourd'hui. De cette manière, l'eau était forcée de passer dans le chenal, côté Nord.

Une solution : les roseaux :

Avant d'aller plus loin, quelques notions de botanique.

Le roseau ressemble à la canne à sucre et peut atteindre 5,50 m de haut, il est de la famille des plantes à fleurs, grande graminée rustique poussant dans les zones humides, sa tige particulière fait l'objet d'utilisations variées. Il se compose d'un rhizome caractéristique duquel sort une touffe de feuilles basales. La base des feuilles croît dans une gaine entourant complètement la tige. Cette dernière est généralement dépourvue de branches et comporte à son extrémité un bouquet de fleurs. Par ailleurs, comme il pousse rapidement et produit de grandes masses de rhizomes, on le plante pour prévenir l'érosion ou stabiliser des alluvions pour obtenir de nouvelles surfaces de terre grâce à son système de racines très dense.

Parmi toutes les utilisations du roseau on peut noter celles faisant appel au tissage : tentures, tapis, paniers, chapeaux.

Les gens de Saint-Jean-de-Boiseau avaient depuis très longtemps cultivé le roseau pour en faire des nattes, qui étaient au départ utilisées pour mettre dans les maisons, devant les manteaux de cheminées, afin de servir d'isolant. Ces nattes sont un excellent isolant contre l'humidité. C'était donc des gens qui avaient l'habitude de travailler le roseau. C'est pourquoi ils ont acquis les îles qui se trouvaient en Loire pour y planter le roseau sur les vasières. Les sédiments restaient accrochés par les racines des roseaux et exhaussaient peu à peu la hauteur du terrain. On a pu ainsi relier les îles entre elles.

Le problème de Nantes était de trouver le financement de ces travaux. Pour y parvenir, il a été fait concession à un certain nombre de Seigneurs locaux qui s'étaient portés acquéreurs. Ces derniers ont confié le travail aux gens de Saint-Jean-de-Boiseau. Mais, en fait, au lieu de les rémunérer financièrement, ils les ont payés par des contrats qui leur allouaient une partie des terres conquises sur la Loire. Ce qui fait que la plupart de leurs descendants sont encore aujourd'hui propriétaires d'une grande partie des îles situées entre Frossay et Bouguenais.

|

|