![]()

|

|

2) Problèmes suscités par le sable

a) - Les dragages réguliers de la Loire et leurs techniques

Depuis le XVII° siècle, alors que le commerce utilisait de plus en plus le transport fluvial, on commença à s'inquiéter du problème de l'ensablement de la Loire. Les bateaux ne pouvaient plus aller à Nantes. Il fallut donc prendre des mesures afin de pouvoir naviguer sur le fleuve. On commença par creuser un chenal, à faire des canaux, à construire des digues, puis on adopta la technique du dragage.

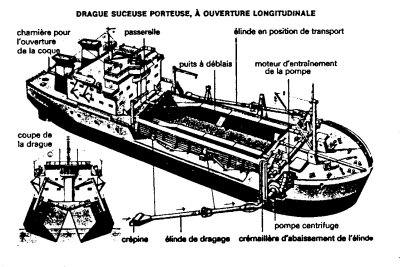

Celui-ci se pratique de nos jours au moyen de deux engins différents :

- un est autonome : la drague aspiratrice en marche, le René Gibert (7000 heures/an). Elle se conduit comme un navire et peut se déplacer d'un point à un autre sans l'aide d'un remorqueur. Cette drague a une pompe amenant le sable vers un puits qui est ensuite renversé dans une zone de clapage, zone choisie pour sa profondeur.

- l'autre n'est pas autonome. La drague aspiratrice stationnaire, l'André Gendre (5500 heures/an) ne peut se déplacer qu'à l'aide de remorqueurs. Celle-ci pratique le dragage par subversion, c'est-à-dire elle remonte les matériaux, se trouvant au fond de la Loire, à la surface. Ils sont ensuite emportés par le courant vers l'aval. Cela permet un dragage rapide et efficace. Mais cette technique est de moins en moins utilisée en raison des nuisances sonores qu'elle provoque.

Lorsque le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire nécessite plus de draguages il fait appel à des dragues étrangères.

Chaque année 9 000 000 de mètres cubes de matériaux sont brassés, dont 300 000 mètres cubes de sable utilisable.

| Page précédente | Retour au sommaire | Suite |

|

|