enseigner l'autonomie : le projet de l'élève.

Vous pouvez pour certains projets, travailler seul ou en groupe, mais le temps imparti (6 semaines) doit etre respecté. "

Cette demande visant explicitement l'autonomie des élèves est le fruit d'un engagement et d'une refléxion élargie sur la classe comme "atelier de création".

S'appuyant sur son expérience professionnelle, Stéphane Tellier, professeur d'arts plastiques au lycée notre dame à Challans, fait part d'une intuition pédagogique qu'il a transformé en un dispositif d'enseignement efficient. Dans cet exemple précis, le professeur s'adresse à des élèves de lycée, mais la situation peut être transposée sans difficulté au collège, et en particulier dans le cadre d'une réflexion sur l'enseignement dit spiralaire.

Une situation de recherche permanente qui développe l'autonomie et construit un projet personnel.

La situation présentée peut se décliner sur tous les niveaux d'enseignement. Elle est l'aboutissement de quelques années de tâtonnements, de questionnements sur les outils à proposer aux élèves pour qu'ils soient acteurs de leur formation, de leur progression, de leur projet dans le cadre d'un programme d'enseignement et des exigences des épreuves d'examen ou de concours.

Une pratique exploratoire et réflexive

Les articles sur la didactique des arts plastiques comme les textes institutionnels présentent des dispositifs qui visent l'acquisition et la maîtrise de cette compétence transversale qu'est l'autonomie des élèves dans les apprentissages.

Ces extraits des programmes disciplinaires sont particulièrement explicites et nous indiquent les enjeux pédagogiques à mettre en oeuvre en classe :

D'un point de vue méthodologique, l'enseignant conçoit des situations ouvertes et variées permettant de transposer dans le domaine scolaire les questions issues du champ artistique. Il conduit l'élève à la découverte des moyens d'expression pour le faire ainsi progressivement passer du tâtonnement à la maîtrise.

Permettre des choix, la construction d'une réflexion et d'un projet pour l'élève en cours d'arts plastiques. (construction de la personnalité, formation du citoyen,...)

D'autres références à la mise en oeuvre du projet de l'elève sont présentées dans les programmes de collège de 2016.

Passer du choix à l'initiative, de l'inititiave à l'autonomie

- Comment stimuler les élèves et les laisser maîtres de leurs choix ?

- Comment favoriser une approche sensible et un regard réflexif ?

- Quels outils développer pour que les élèves prennent conscience de leur engagement ?

- Comment intégrer des situations de relance pour les élèves perdus ou en deçà des attentes ?

- Comment favoriser l'élargissement des recherches aux élèves déjà d'un très bon niveau ?

-Comment favoriser le plein épanouissement des élèves dans les contraintes d'un apprentissage cadré ?

-Comment mettre les élèves en situation de questionnement ?

Ce dispositif d'enseignement s'articule autour de trois points

1/ Du diagnostic au projet de l'élève

Progressivement, au fil de mes expériences et autres lectures, je suis venu à contruire un dispositif d'enseignement ouvert, permettant à chaque élève d'avancer à son rythme, en fonction de ses capacités et de ses besoins, articulant de fait cours en proposition et situation d'autonomie.

En effet, je cherchais depuis longtemps un équilibre entre la proposition qui se construit sur une question identique pour tous les élèves, qui les conduit au même domaine de recherche en même temps et souvent dans les mêmes espaces de la salle et la situation d'autonomie qui pose parfois des difficultés de verbalisation et d'échange vers la classe car les élèves sont dans des pratiques et des temps de réalisation différents.

Le dispositif que je propose désormais à mes classes s'appuie dans un premeir temps sur une évaluation diagnostique. Il s'agit de repérer les difficultés des élèves comme leurs nombreux savoirs afin de déterminer les apprentissages nécéssaires. Cette évaluation me permet dans un second temps, de construire les propositions qui visent à rendre les élèves autonomes, à faciliter l'accès au matériel disponible, à mettre au centre du projet la sensibilité d'approche de chacun des léèves et à élargir la culture collective.

L'enseignement des arts plastiques est centré sur la pratique de l'élève. La pratique exploratoire et réflexive est l'angle d'apprentissage privilégié pour les élèves.

Le dispositif d'enseignement cherche à évaluer en permanence les compétences attendues des élèves. L'élève doit être capable de s'exprimer à l'oral, parfois à l'écrit, d'avoir un regard critique sur son travail comme sur celui de ses pairs. Il sait analyser les étapes du processus qui lui ont permis de mettre en oeuvre son projet. L'élève articule sa pratique à un champ de référence qu'il s'approprie.

La salle de classe a des allures d'atelier. Les pôles d'activités sont des espaces à privilégier. L'atelier est un laboratoire, un lieu d'échange, de dialogue, de réussites et parfois d'échecs. La classe est l'extension dans le réel du carnet de travail.

Suite à cette première séance "inuagurale", portant de façon générique sur une grande question, il est possible ensuite de construire un ensemble d'éléments visant à favoriser le tâtonnement, l'expérience qui permet de fil en aiguille de produire et de créer dans le temps suffisamment nécéssaire. L'idée d'offrir de manière simple et directe, une série de propositions multiples m'a semblé satisfaisante.

Cette modalité d'enseignement permet en effet d'introduire la notion du temps de la pratique pour favoriser la réflexion et l'appropriation par les élèves des différentes questions.

La mini-galerie et les espaces d'accrochage favorisent la rencontre et les mutualisations des divers projets. Dans la période dédié à la séquence, une situation work shop* autorise des pauses, des relances et surtout une réflexion mutuelle sur les projets des uns et des autres.

Organisation des séances

La proposition inaugurale tient en une incitation commune :

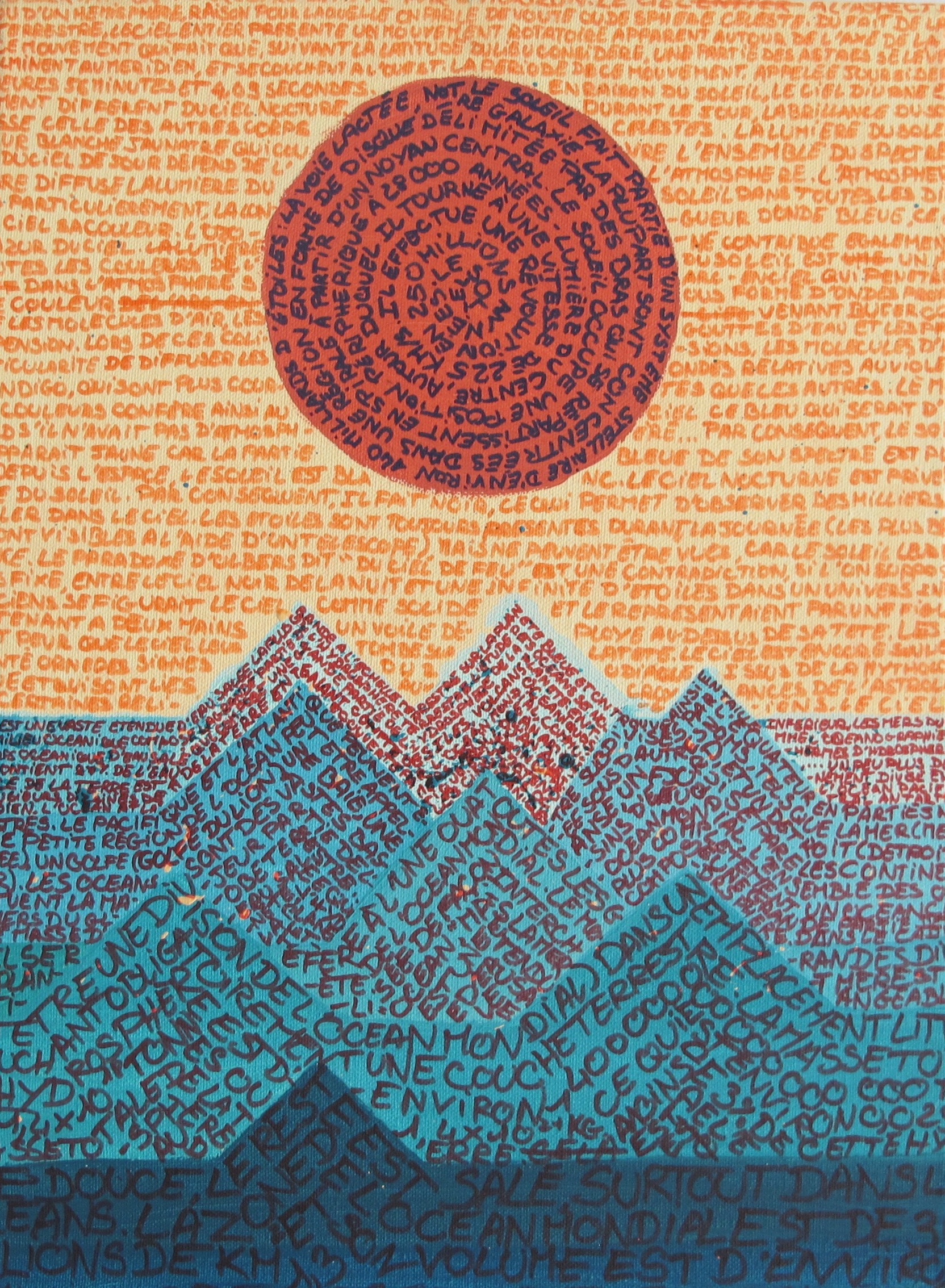

Paysage, Peinture

Effectuation : une heure

Une exposition des oeuvres de l'artothèque de La Roche-Sur-Yon accrochées et présentées dans la galerie de l'établissement servira de base de discussion.

Lors de la présentation des travaux, il est question d'inachevé, de traces, d'image et de représentation, de réalité et d'imaginaire.

La seconde proposition, faite la semaine suivante, doit ouvrir la question sur un champ élargi des pratiques :

Un paysage, Mon paysage, ...

effectuation : deux heures

Cet élargissement invite à l'appropriation et ne précise pas de techniques.

La contrainte de temps suppose un engagement, permet de revenir sur les expériences de la réalisation précédente ou de s'en détacher.

Des questions au cours du travail pratique invitent à la réflexion.

De quoi s'agit-il? Que mets-tu derrière les mots dessin, peinture, sculpture?

Et les points de suspension?

Des élèves cherchent en passant par le carnet de travail, expérimentent, produisent, créent des croquis, certains consultent les documents proposés en lien, des ouvrages apportés du CDI pour l'occasion.

Quelques uns veulent connaître un peu plus Richard Long, une des références rencontrée lors de la première mise en commun, et dont une oeuvre est présente dans l'exposition de l'artothèque.

S'approprier les références est une des plus grande difficulté rencontrée par les élèves.

Comment ne pas être dans l'imitation? Filiations, ruptures, qu'est-ce qui fait oeuvre?

Le troisème temps peut désormais être dédié à l'aventure plus personnelle.

Depuis le lancement de la séquence "Paysage", les élèves disposent désormais d'un vécu et de connaissances acquises autour de cette entrée.

La troisième séance :

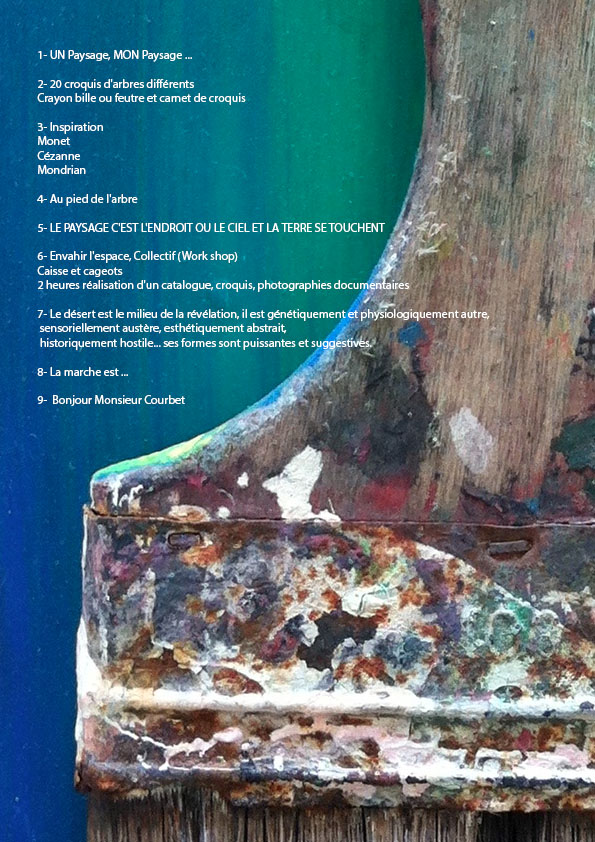

Un document présentant une suite de déclencheurs possibles est distribué (voir ci-dessous) à l'ensemble de la classe. Chaque entrée est ensuite précisée à l'oral dans un échange qui se veut ouvert et constructif.

Evaluation : être capable de ...

Chaque production plastique est en effet accompagnée d'un écrit qui se veut synthétque sur les recherches et les questions portées par la pratique. L'élève articule sa production à un champ artistique personnel en s'appuyant sur un lexique spécifique précis.

La dimension collective est ici indispensable pour ponctuer ce dispositif de moment d'échange collectif, effectuer un bilan et dès lors relancer les questionnements.

Sous la forme d'un « work shop », la classe se réorganise le temps d'une séance.

Suivi et évaluation ?

A la fin de la période, un bilan permet de synthétiser les approches et d'inventorier les acquis et les progressions. Ce bilan s'appuie sur les échanges et les écrits réalisé tout au long des semaines passées.

Une partie des propositions pourra être conservée pour la période suivante dans un soucis de continuité et de cohérence, pour mettre en avant le fait qu'une approche n'est pas exclusive, que l'expérience donne du sens, qu'il faut parfois poursuivre, reprendre, réactiver une question pour en saisr toute la portée.

Nous pourrons par exemple retenir certaines propositions dans une nouvelle liste consacrée au portrait.

Les entrées peuvent varier, plus que des thématiques, ce sont surtout des "sujets" qui sont ici interrogés.

Une fiche de travail pour le suivi sur la période, séances aprés séances avec des aller retour de la fiche entre l'élève et le professeur : Télécharger la fiche ici.

Quelques exemples de propositions à saisir, télécharger les fiches remises aux élèves ici :