- Terminale

- production d'élève

- enseignant

- élève

- travail autonome

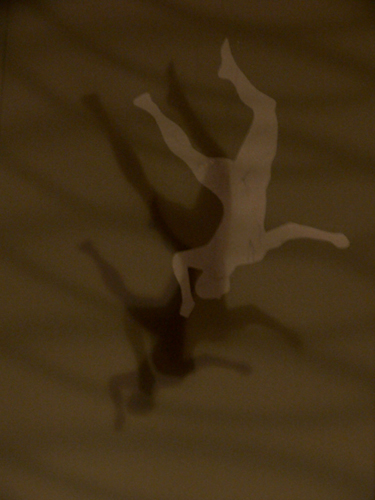

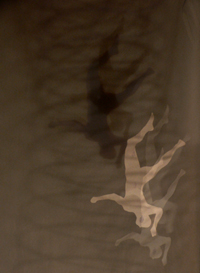

en suspension

Trois ombres se chevauchent, se chassent, se poursuivent. Cascade de corps, tous identiques. Le second n'est que la trace du troisième, le premier, le souvenir du second, comme si une chronophotographie avait enregistré chaque position successive du corps entraîné dans une chute inexorable, créant ainsi une sorte de vertige.

Une tension naît au sein de l'image entre l'objet photographié et la technique photographique : suggestion du mouvement par l'anti-mouvement, paradoxe d'une dynamique émergeant d'un instant figé. La photographie, en effet, arrête le temps, retient la chute, suspend les corps.

On ne sait alors plus très bien ce qu'elle veut nous montrer : une chute, un vol ? La légèreté d'un corps libéré des lois de la pesanteur ou bien au contraire l'omniprésence de cette loi physique, extraordinaire force d'attraction, qui tient l'homme attaché au sol et l'y fait retomber sitôt qu'il tente de prendre son envol ? Le saut dans le vide conserve toute son ambiguïté.

Le corps n'est plus qu'une silhouette, une ombre, un reflet. L'espace dans lequel il semble flotter est neutre, indéterminé. Aérien ? Aquatique ? La chute est ici dépouillée de tout aspect burlesque pour revêtir, sous l'éclairage du mythe d'Icare (dont l'envol, dans les airs, fut suivi d'une chute mortelle, dans les eaux), une tonalité presque tragique. Des inventeurs géniaux de machines volantes, aux premiers aviateurs en passant par Franz Reichelt, ce petit tailleur aux ailes de chauve-souris, la liste des rêveurs du vide est fournie. Repoussant les limites humaines, l'animal terrestre rêve de devenir aérien. L'illusion ne dure que l'espace d'un instant. La photographie reste muette sur la fin de la chute.

Contrairement aux apparences, le projet d'Anaëlle comporte une série d'images strictement photographiques. Même si ce sont des photographies numériques, les images qu'elle a obtenues ne sont pas le fruit de retouches numériques. Le dédoublement des figures comme les effets de transparence ou de texture ne sont pas liés à un quelconque réglage de l'opacité de l'image ou à l'utilisation de calques numériques. Tout a été fabriqué, en amont, avec des matériaux bel et bien réels (papier calque, papier de soie, transparent). Les conditions d'apparition de ces images fragiles et impalpables ont ainsi été réunies au moment des prises de vue.

Ce théâtre d'ombres trouve un écho dans la pratique de Bernard Moninot dont "les transferts sur verre sont toujours doublés par leur ombre portée et par la lumière qui les détoure sur le mur où ils s'appuient. C'est dans cet intervalle où l'image se transforme du négatif au positif, du vide au plein, que s'opère un changement d'état. La présence de ce temps équivaut à celui de la révélation photographique". (Frédéric Valabrègue, préface du catalogue de l'exposition Bernard Moninot à La Box, Bourges, 1992)

lycée Camille Claudel, Blain

image de presse à partir de laquelle Anaëlle a développé son projet