- Lycée tous niveaux

- production d'élève

- non précisé

- classe

- travail autonome

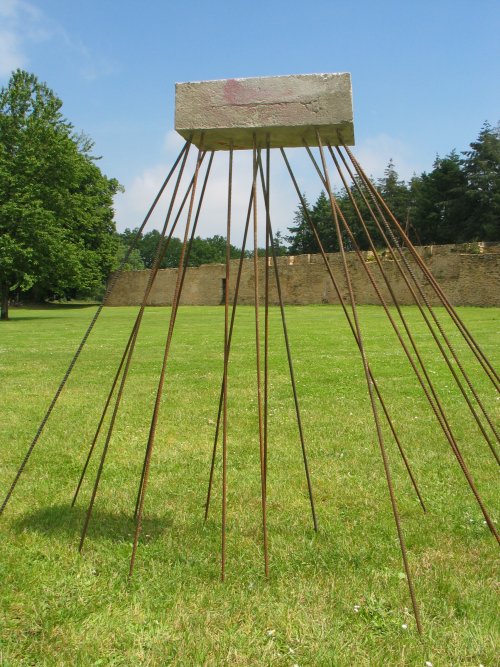

territoire transitoire

"Entre chemin et eau", comment matérialiser en un lieu un processus d'appropriation temporaire, la possession passagère d'un espace.

béton et fers à béton, hauteur : 190 cm

installation temporaire

parc du château de la Groulais, Blain

installation temporaire

parc du château de la Groulais, Blain

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la Biennale de l'art contemporain à l'école de Blain (regroupant les établissements du bassin de Blain, de la maternelle au lycée) dont le thème était en 2007 : "Entre chemin et eau".

Le programme pédagogique de la Biennale devait permettre aux élèves de comprendre la notion de territoire par des actions artistiques prenant en compte l'idée de communication entre chemin et eau.

Une exposition de travaux d'élèves a eu lieu au château de Blain, du 24 mai au 19 juin 2007 en même temps qu'une exposition d'œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire ("Déplacements") et d'œuvres de deux artistes intervenant dans le cadre de la Biennale : Régis Perray et Annick Sterkendries.

"Territoire" et "transitoire" (les deux termes du sujet) ont été définis, en amont des recherches plastiques, de la manière suivante :

1. territoire :

a) approche classique : n.m. lat. territorium. Etendue de terre dépendant d'un Etat, d'une ville, d'une juridiction, etc. (...) Fig. Domaine qu'une personne s'approprie, où elle tente d'imposer ou de maintenir son autorité, ses prérogatives. Marquer, défendre son territoire.

b) autres approches :

"Qu'est-ce au fond qu'un territoire ? Ce n'est pas une entité géographique, un lieu, un espace. Ce serait plutôt, comme Deleuze et Guattari l'ont fait observer, un espace rythmé, portant la marque d'une configuration personnelle. (...) du Territoire au territoire subjectivé et marqué (...)." (Régis Durand, "La commande photographique et l'invention du territoire", La Part de l'ombre, La Différence, 1990, p. 82)

"Le territoire n'est donc pas un donné spatial, un lieu mais une acte de relation, celle d'une distance critique entre deux êtres de même espèce qui sert à marquer ses distances." (Anne Sauvagnargues, "Deleuze. De l'animal à l'art", La Philosophie de Deleuze, PUF, 2004, p. 213)

2. transitoire :

adj. - XIIe ; lat. transire "passer".

Qui passe, ne dure pas. Fugitif, passager.

Qui constitue une transition, qui remplit l'espace de temps entre deux états. Dispositions transitoires. Provisoire.

Le programme pédagogique de la Biennale devait permettre aux élèves de comprendre la notion de territoire par des actions artistiques prenant en compte l'idée de communication entre chemin et eau.

Une exposition de travaux d'élèves a eu lieu au château de Blain, du 24 mai au 19 juin 2007 en même temps qu'une exposition d'œuvres de la collection du FRAC des Pays de la Loire ("Déplacements") et d'œuvres de deux artistes intervenant dans le cadre de la Biennale : Régis Perray et Annick Sterkendries.

"Territoire" et "transitoire" (les deux termes du sujet) ont été définis, en amont des recherches plastiques, de la manière suivante :

1. territoire :

a) approche classique : n.m. lat. territorium. Etendue de terre dépendant d'un Etat, d'une ville, d'une juridiction, etc. (...) Fig. Domaine qu'une personne s'approprie, où elle tente d'imposer ou de maintenir son autorité, ses prérogatives. Marquer, défendre son territoire.

b) autres approches :

"Qu'est-ce au fond qu'un territoire ? Ce n'est pas une entité géographique, un lieu, un espace. Ce serait plutôt, comme Deleuze et Guattari l'ont fait observer, un espace rythmé, portant la marque d'une configuration personnelle. (...) du Territoire au territoire subjectivé et marqué (...)." (Régis Durand, "La commande photographique et l'invention du territoire", La Part de l'ombre, La Différence, 1990, p. 82)

"Le territoire n'est donc pas un donné spatial, un lieu mais une acte de relation, celle d'une distance critique entre deux êtres de même espèce qui sert à marquer ses distances." (Anne Sauvagnargues, "Deleuze. De l'animal à l'art", La Philosophie de Deleuze, PUF, 2004, p. 213)

2. transitoire :

adj. - XIIe ; lat. transire "passer".

Qui passe, ne dure pas. Fugitif, passager.

Qui constitue une transition, qui remplit l'espace de temps entre deux états. Dispositions transitoires. Provisoire.

La notion de territoire a été considérée comme zone d'échange entre l'individu et son environnement.

Ma sculpture, à échelle humaine, est fondée sur cette relation : les rayons métalliques évoquent l'ancrage de l'homme au sol comme autant de racines puisant leur énergie vitale. Ces tiges, figées aléatoirement dans le bloc de béton en suspension, créent une certaine dynamique et marquent l'espace au sol.

Elle a été conçue en fonction de mes caractéristiques physiques (ma hauteur et mon poids) et ses dix-huit tiges correspondent à mes dix-huit ans. Elle est destinée à n'exister que le temps que dure la Biennale de l'art contemporain à l'école de Blain, c'est-à-dire à peine un mois.

Les chiffres rouges qui y sont inscrits font référence à la position géographique du canal de Nantes à Brest au niveau de Blain (ancien carrefour des voies romaines). Ils symbolisent la relation du chemin et de l'eau qui ne forment plus qu'un seul flux.

Maxime, élève de première

Maxime parle d'ancrage au sol. Les matériaux qu'il emploie (béton et fers à béton) sont ceux que l'on utilise lors des fondations pour stabiliser une construction.

Sa sculpture, à l'aspect arachnéen, prend ainsi possession du lieu. Elle n'en possède pas moins un côté fragile et précaire.

A propos des sculptures en métal réalisées pendant la période 1928-1937 par Gargallo, Gonzàlez et Picasso, Margit Rowell écrit que leurs pratiques (qualifiées "d'écritures dans l'espace") "consistaient à amincir, forger et souder des fils et des tiges métalliques, voire des morceaux de ferraille, pour les transformer en signes, en traits ou en arabesques qui cernent et délimitent l'espace. Paradoxalement, la matérialité de la sculpture se réduisait à une ligne délicate, voire au vide ainsi délimité lui-même. Ainsi les notions de masse ou de volume étaient pratiquement abolies, vidées de leur sens." (Qu'est-ce que la sculpture moderne ?, Centre G. Pompidou, 1986, p. 93)

Pourtant chez Maxime, le matériau résiste, la masse est encore là, bien présente, sous la forme d'un socle renversé, hissé à la hauteur du regard. Ce bloc de béton en suspension, malgré son poids (environ 70 kilos), questionne paradoxalement la notion de légèreté. "Michael Fried, évoquant les sculptures d'Anthony Caro, parle "d'apesanteur accomplie". Un type d'apesanteur qui caractérise la tradition de la sculpture non-monolithique qui s'est développée à partir du collage cubiste. L'originalité du style de Caro consiste en partie à nier le poids en abaissant et en élevant les éléments de la sculpture qui le signifient." (Clément Greenberg cité in Britannica. 30 ans de sculpture, La Différence, 1988, p. 94).

Maxime joue au jeu du léger contre le lourd, à la recherche d'un équilibre permanent.

Sa sculpture, à l'aspect arachnéen, prend ainsi possession du lieu. Elle n'en possède pas moins un côté fragile et précaire.

A propos des sculptures en métal réalisées pendant la période 1928-1937 par Gargallo, Gonzàlez et Picasso, Margit Rowell écrit que leurs pratiques (qualifiées "d'écritures dans l'espace") "consistaient à amincir, forger et souder des fils et des tiges métalliques, voire des morceaux de ferraille, pour les transformer en signes, en traits ou en arabesques qui cernent et délimitent l'espace. Paradoxalement, la matérialité de la sculpture se réduisait à une ligne délicate, voire au vide ainsi délimité lui-même. Ainsi les notions de masse ou de volume étaient pratiquement abolies, vidées de leur sens." (Qu'est-ce que la sculpture moderne ?, Centre G. Pompidou, 1986, p. 93)

Pourtant chez Maxime, le matériau résiste, la masse est encore là, bien présente, sous la forme d'un socle renversé, hissé à la hauteur du regard. Ce bloc de béton en suspension, malgré son poids (environ 70 kilos), questionne paradoxalement la notion de légèreté. "Michael Fried, évoquant les sculptures d'Anthony Caro, parle "d'apesanteur accomplie". Un type d'apesanteur qui caractérise la tradition de la sculpture non-monolithique qui s'est développée à partir du collage cubiste. L'originalité du style de Caro consiste en partie à nier le poids en abaissant et en élevant les éléments de la sculpture qui le signifient." (Clément Greenberg cité in Britannica. 30 ans de sculpture, La Différence, 1988, p. 94).

Maxime joue au jeu du léger contre le lourd, à la recherche d'un équilibre permanent.

note de Daniel Sage, professeur

lycée Camille Claudel, Blain

la sculpture de Maxime "en chantier", Guémené-Penfao

(mai 2007)

contributeurs :

Daniel Sage

Mots clés :

Information(s) pédagogique(s)

Niveau :

Lycée tous niveaux

Type pédagogique :

production d'élève

Public visé :

non précisé

Contexte d'usage :

classe, travail autonome

Référence aux programmes :

l'œuvre et le lieu

le lieu comme espace à investir : espace réel transformé par la production

le lieu comme espace à investir : espace réel transformé par la production