- Terminale

- scénario, séquence

- leçon

- enseignant

- classe

autour de la Tortue rouge

Si la séquence développée ici s'articule autour des questionnements liés à l'oeuvre par le programme limitatif (un cinéaste au travail et transferts et circulations culturels), elle pose en filigrane la question fondamentale de la réception et du public auquel on destine un film : pourquoi est-il si difficile encore de concevoir l'animation autrement que destinée à un public enfantin ?

Séquence 1 : histoire(s) et technique(s)

Apprendre à identifier les différentes façons de traiter les dessins d’animation. Et replacer dans les contextes historiques les réalisations des films pour mieux comprendre les mécanismes des montées en puissance des grands studios d’animation.1. Au-delà du visible, ou ce que peut le cinéma d'animation

Objectifs

Découvrir deux « acteurs » du cinéma d’animation. Appréhender les grandes questions soulevées dans la conférence qui seront développées dans plusieurs des séquences suivantes. Matière/Numérique. Percevoir les croisements, les relations entre les arts plastiques et les images en mouvements.

A Live Jackson Pollock Restoration Reveals Fascinating New Discoveries-Galerie

Activités

- Echanges suite à la vision de la conférence Matériaux et techniques d'animation à l’ère des manipulations numériques de Jean-Baptiste GARNERO (Chargé d'études pour la valorisation des collections au Centre national du cinéma et de l'image animée) et Georges SIFIANOS (Auteur, Réalisateur, Scénariste, Monteur, Animation) dans le cadre de la "6ème rencontre professionnelle sur l'écriture du film d'animation" à Fontevraud, le 7 octobre 2017. Que retient-on de ce qui vient d’être dit ? En quoi le numérique pourrait priver la création d’une part des émotions ? Notes sur le carnet de création. (Interroger les élèves sur leurs connaissances du cinéma d’animation. Ce qu’ils voient, connaissent, ce qu’ils entendent autour d’eux à propos du cinéma d’animation. Où ils voient les films d’animation.)

- Lire le texte : "arts plastiques" in Dictionnaire de la pensée du cinéma, Antoine de Baecque et Philippe Chevalier

2 – Histoire du cinéma d’animation : du dessin traditionnel au film d’animation 3D

Objectif

Découvrir, observer, analyser formellement différentes techniques d’animation

| - 1892 Pauvre Pierrot - Emile Reynaud – France - Pantomimes lumineuses - Théâtre optique (Praxinoscope) - 1897 Le Chateau Hanté (Georges Méliès) - France - 1908 Fantasmagorie Émile Cohl – France - 1929 Mickey Mouse - The Haunted House - Walt Disney – EU - Dessins animés sur celluloïd//banc titre - 1949 Caprice en couleurs - Mc Laren – Canada – Expérimental grattage, effets directs sur pellicule - 1975 Goldorak -Tomoharu Katsumata et Masayuki Akehi - Animé - Japon - 1986 Le château dans le ciel - Hayao Miyazaki – Premier film du Studio Ghibli - 1995 The Snowman - Philip Solomon - chimie et directe pellicule – Américain - 2009 Avatar -James Cameron - EU - 3D - 2015 White Elodie Ponçon - Stop Motion - 2016 La jeune fille sans main - Sébastien Laudenbach – la matière (feutre pinceau Lavis sur papier) |

Activités

Lire Qu'est-ce que l'écriture du cinéma d'animation par Georges Stifianos

Mettre en commun les observations, hypothèses de réalisation, notes à partir de différents films (références possibles ci-dessus).

Dégager des premières pistes formelles (techniques, effets, procédés…) pour "sentir" la matière, les effets du geste…

Travail individuel à faire à la maison

Réaliser une frise sur support papier de l’Histoire du Cinéma d’animation à partir de différentes sources, en particulier le film 120 ans d’inventions au cinéma d'Arte et La Cinémathèque française.

Evaluation sommative de la frise (dates essentielles de création de Studio d’animation, situer en parallèles les grands mouvements cinématographiques, les progrès techniques, citer des références de films de l’histoire du cinéma et du cinéma d’animation)

Séquence 2 – La Tortue rouge, Michael Dudok de Wit, animation, 2016

Activités en amont de la séance 1 :Rédaction de fiches sur Michael Dudok de Wit et le Studio Ghibli.

1 – Michael Dudok de Wit et le Studio Ghibli

Objectif

Préparer les élèves avant la diffusion/réception du film La Tortue rouge.

Activités

1- Découvrir les premiers films de Dudok de Wit et échanger sur leurs procédés techniques

| - Le Moine et le poisson, 1994, Michael Dudok de Wit - Père et fille, 2000 Michael Dudok de Wit - The Aroma of Tea, 2006 Michael Dudok de Wit - Bandes annonces de films du Studio Ghibli - Le voyage de Chihiro, 2001, Miyazaki - Pompoko, 1994, Miyazaki Quelques articles à explorer :    |

2- Mise en commun par petits groupes afin de compléter personnellement les fiches auteur et studio.

Evaluation formative : Travail de recherche, tenue du carnet de bord et collaboration. Capacité à l’oral d’analyser de manière fine un extrait ou une œuvre.

2- Diffusion du film La Tortue rouge, Michael Dudok de Wit, animation, 2016

Objectif

travailler sur la réception et la perception du film (diffusé en classe)

Activités

1- Travail par groupe de 3 suite à la projection : noter les premières impressions : choix des plans (construction, échelle…), rythme du film, bande son, couleur, matériaux…

2- Travail collectif : mise en commun au sein de la classe des notes rédigées afin de compléter le travail de réception/perception du film

3- Réaliser une critique individuelle (20 lignes) en développant un ou plusieurs axes précis du film. Etablir avec les élèves une grille d’évaluation des critiques.

Evaluation des critiques par les élèves

3 - Un cinéaste au travail : Michael Dudok de Wit

“Au studio Ghibli, je me suis senti comme au sein d’un groupe d’amis”, Michaël Dudok de Wit. Propos recueillis par Cécile MuryObjectif

Comprendre que La Tortue rouge est un travail d’équipe. Accompagnement pratique, théorique et lexical autour de la fabrique du film.

Activité

Cours magistral sur la fabrique du film soutenu par le documentaire, Naissance de La Tortue rouge (54mn)

Retenir le lexique essentiel et les étapes de la fabrication du film sur le carnet de création.

Séquence 3 – Histoire(s) de motif

1- Robinsonnade : motif littéraire et cinématographique

Objectif

Découvrir ou approfondir les connaissances sur les œuvres littéraires et cinématographiques

| A propos des livres : - Robinson Crusoé - Vendredi ou les limbes du Pacifique Extraits des films : - Mr Robinson Crusoe, 1932, Edward Sutherland - Les Aventures de Robinson Crusoe, 1954, Luis Bunuel - Seul au monde, 2000, Robert Zemeckis |

Activité

Analyser les différents extraits

2 - De l’estampe La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai (1831) au cinéma de Naomie Kawase

Objectif

Comprendre, par l'interrogation d'un même motif, comment la création et même la pensée sont influencées par des circulations entre les arts et les cultures. Y identifier la part de la technique.

| - Hokusai, La grande Vague de Kanagawa, 1830. Estampe - Claude Monet, Nymphéas et saule (1916-1919) Peinture huile sur toile – 150x197cm - Ange Leccia, La Mer, 1991. Installation vidéo - Thierry Kuntzel, The Waves, 2003. Installation vidéo interactive/ Œuvre immersive - Naomie Kawase, La Forêt de Mogari (séquence cache-cache) - Naomi Kawase, Still the water, 2014 (Séquence d’ouverture, de la baignade et de la tempête)  |

Activité

- Découvrir observer et échanger sur les œuvres.

- Sur le carnet de création, établir des liens entre les oeuvres et La Tortue rouge.

3- Force du paysage sur grand écran

"Un centimètre carré de bleu n'est pas aussi bleu qu'un mètre carré du même bleu." Matisse Objectif

Expérimenter le rapport espace/temps d’un écran à un autre

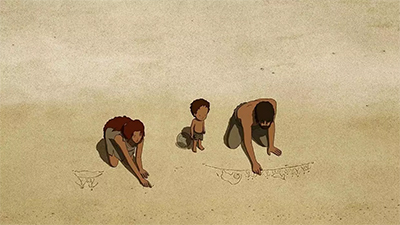

Dans La Tortue rouge, les plans sur les paysages font une grande part au vide et au plein. Espace saturé de vert, bruyant, criard de couleurs de la forêt. Espace qui semble vide sur la plage où l’homme y est tout petit. Un grain de sable sur le grain du papier.

Il est difficile de penser les séquences cinématographiques parfois sur d’autres supports que la diffusion en salle.

Que se passe-t-il si on diffuse un extrait de La Tortue rouge ou de La Forêt de Mogari sur un téléphone portable ?

| Extraits : La Tortue rouge, Michael Dudok de Wit La Forêt de Mogari, Naomi Kawase : séquence d’ouverture Fauve, Jérémy Comte, 2018 : échelle du paysage Flandres, Bruno Dumont, 2006 : séquence jeune homme herbe |

Activité

Réaliser deux séquences d'1 minutes maximum sur un même sujet. La première adaptée au tout petit écran et l’autre pour la projection sur grand écran.

En guise de conclusion, on pourra réfléchir avec les élèves sur la perception générale des films d'animation et de leur public, en s'appuyant notamment sur un article des Inrocks mais aussi sur la table ronde proposée à Premiers Plans en 2020 "cinéma d'animation, le passage à l'âge adulte ?" et sur le numéro 1 de la toute nouvelle revue Blink Blank, consacrée au cinéma d'animation.