- 4ème

- 1ère

- étude de cas

- enseignant

- classe

devant « Le Rêve », le voyage de Nicolas II en France

III) L'événement qui fait l'actualité : le voyage de Nicolas II en France en 1896

Cette visite s'inscrivait dans la continuité de l'alliance franco-russe ratifiée en 1893 par Alexandre III, père de Nicolas II. À travers ce voyage, c'est donc la toute récente alliance que l'on célébrait.

Les enjeux autour du voyage de Nicolas II en France

En 1891, la France et la Russie signèrent un accord politique proclamant leur entente et leur volonté de se consulter en cas de menace de guerre en Europe. En 1892, une convention militaire était adoptée et, en décembre 1893, elle était ratifiée par Alexandre III. A la demande du tsar, l'accord devait rester strictement secret, les chambres ne furent donc jamais consultées sur son contenu exact malgré les demandes réitérées des socialistes. L'opinion publique française, guidée par la presse, s'enthousiasma pour cette nouvelle amitié à laquelle elle avait été préparée par la visite d'une escadre française à Cronstadt, le 25 juillet 1891, suivie de celle d'une escadre russe à Toulon en octobre 1893.

Le tsar Alexandre III fut poussé à s'entendre avec la France car l'Allemagne privilégiait de plus en plus clairement son alliance avec l'Empire austro-hongrois. Sa rivalité avec l'Autriche-Hongrie sur la question des Balkans obligeait donc la Russie à trouver un nouvel allié.

De son côté, la France vit dans ce rapprochement une occasion inespérée de rompre l'isolement diplomatique que lui avait imposé Bismarck depuis la défaite de 1870 et la création de la Triple Alliance (ou Triplice) en 1882. Cette alliance pourtant uniquement défensive redonnait aux Français l'espoir de récupérer un jour l'Alsace et la Lorraine.

Au-delà des questions stratégiques, la Russie, en perte de crédit auprès des capitalistes allemands, avait un besoin vital des investissements français pour son développement économique et depuis quelques années déjà, une grande partie de l'épargne française avait trouvé à se placer dans les fameux emprunts russes. L'empire des tsars comptait aussi sur la France pour l'aider à moderniser son armée. Les deux pays trouvaient donc avantage à cette alliance même si en apparence tout opposait la France républicaine et libérale à la Russie autocratique.

L'alliance fut consolidée par plusieurs visites d'État - celle de Nicolas II en 1896 étant la première - et se poursuivit jusqu'à la Révolution d'octobre. Le contenu précis de la convention militaire secrète (voir annexes) ne fut révélé publiquement qu'en 1917 par le gouvernement de Lénine.

Le voyage de Nicolas II fut précédé de négociations marquées par une certaine méfiance dans l'entourage du tsar - méfiance probablement partagée par le tsar et la tsarine eux-mêmes - vis-à-vis d'une France républicaine et démocratique entachée d'un passé révolutionnaire.

Nicolas II eut aussi à surmonter la désapprobation des monarques européens qui depuis quelques années isolaient diplomatiquement la République française. Toutefois, malgré ces réticences, personne ne s'y trompait en France et à l'étranger, cette visite était bien la confirmation de l'alliance franco-russe restée officieuse jusque là.

Dès leur arrivée sur le trône, le jeune tsar et son épouse furent l'objet d'une très importante couverture médiatique de la part de la presse française. Les cérémonies du sacre de Nicolas II en mai 1896 avaient fait la une des journaux et de leurs suppléments illustrés. Ainsi, bien avant son arrivée, Nicolas II et Alexandra, pourtant princesse allemande, étaient-ils déjà très populaires chez nous.

La presse française suivit dans tous ses détails la préparation de la visite dont l'organisation mobilisa toutes les forces du pays : l'État bien sûr, avec au premier chef le Préfet de police qui supervisa de façon très pointilleuse les questions de sécurité par crainte d'un attentat anarchiste, mais aussi de nombreuses associations, les syndicats professionnels, les municipalités. La plus concernée, la municipalité de Paris, dépensa des sommes considérables pour la décoration et les illuminations de la capitale ainsi que pour les différentes festivités qu'elle organisait. Il fallait justifier la réputation de la Ville Lumière.

Pour la France, la venue de Nicolas II a été avant tout l'occasion de faire la démonstration de sa puissance militaire retrouvée. Le voyage devait débuter par une revue navale à Cherbourg et se conclure avec une gigantesque revue des forces terrestres dans le camp de Châlons. L'armée et ses symboles furent omniprésents à chaque étape du séjour.

Le voyage impérial était aussi l'occasion de vanter le savoir faire français. Certaines visites et cérémonies avaient été programmées dans ce sens : visites à la manufacture de Sèvres et à l'Hôtel de la Monnaie ; pose de la première pierre du Pont Alexandre III. La France préparait l'exposition universelle de 1900 et cherchait à promouvoir les produits de son industrie auprès des Russes.

Quant aux visites prévues à l'Académie, au Louvre, à l'Opéra, à la Comédie française et à Versailles, elles avaient pour objet de rappeler que la France était bel et bien la terre d'élection des Arts et des Lettres.

Des enjeux de politique intérieure

L'opposition de droite (bonapartistes et royalistes) apporta un large soutien au voyage tout en ne ménageant pas ses critiques au gouvernement. Elle escomptait des retombées positives de la venue d'un monarque très populaire mais, contrairement à ses espérances, le succès du voyage de Nicolas II joua bien davantage dans le sens d'une légitimation du régime républicain. Ce fut donc une très bonne opération pour les Républicains modérés au pouvoir et pour le président Félix Faure qui occupa la première place dans la réception du tsar. Non seulement ils obtinrent le ralliement de la droite mais ils purent, sur leur gauche, stigmatiser l'« antipatriotisme » des socialistes* et des groupes d'extrême gauche qui s'opposaient au régime tsariste et voyaient dans l'Alliance un projet réactionnaire préparant la guerre.

* Certains socialistes comme Jaurès n'étaient cependant pas opposés à l'Alliance à condition qu'elle n'amène pas la guerre.

Une France russophile

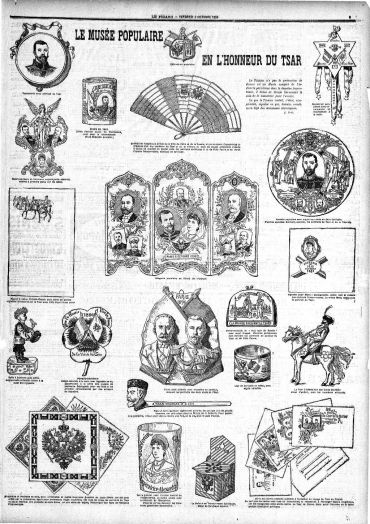

L'engouement pour la Russie atteint des sommets dans les premières années de l'alliance comme en témoignent la visite d'une escadre russe à Toulon en 1893 et le voyage du tsar en 1896. La russophilie s'exprime à travers la vogue de la musique et de la littérature russes, elle s'exprime aussi à travers la chanson, le théâtre de boulevard, la publicité et les bibelots comme le montre la planche ci-dessous publiée dans le Figaro du 2 octobre 1896.

D'après M. Marmouget, p. 57-58

Le 5 octobre

Arrivée à Cherbourg du Tsar et de la Tsarine

Revue navale

Banquet, échange de toasts

Départ du président à bord du train présidentiel, du couple impérial à bord du train impérial

Le 6 octobre

Arrivée à Paris à la gare de Ranelagh

Descente des Champs-Elysées

Arrivée à l'ambassade de Russie

Église russe

Réception à l'Elysée

Retour à l'ambassade pour les audiences privées

Dîner à l'Elysée

Gala à l'opéra

Feu d'artifice au Champs de Mars

Le 7 octobre

Visites : Notre-dame, le Palais de Justice, la Sainte-Chapelle, le Panthéon, les Invalides

Déjeuner intime à l'ambassade

Inauguration du pont Alexandre III

Visites : la Monnaie, l'Académie française

Réception à l'Hôtel de Ville

Dîner de gala à l'ambassade

Gala à la Comédie française

Le 8 octobre

Visite : le Musée du Louvre

Déjeuner à l'ambassade

Visite : la manufacture de Sèvres

À Versailles : visite des jardins, banquets, représentation

Le 9 octobre

Revue de Châlons

Déjeuner offert par le président

Départ par Pagny-sur-Moselle

Ressources associées

-

le voyage de Nicolas II en France en 1896 (2)

- 4ème

- 1ère

- étude de cas

- connaissances

- enseignant

- non précisé

-

le voyage de Nicolas II en France en 1896 (3)

- 4ème

- 1ère

- étude de cas

- connaissances

- enseignant

- non précisé

-