- tous niveaux

- connaissances

- enseignant

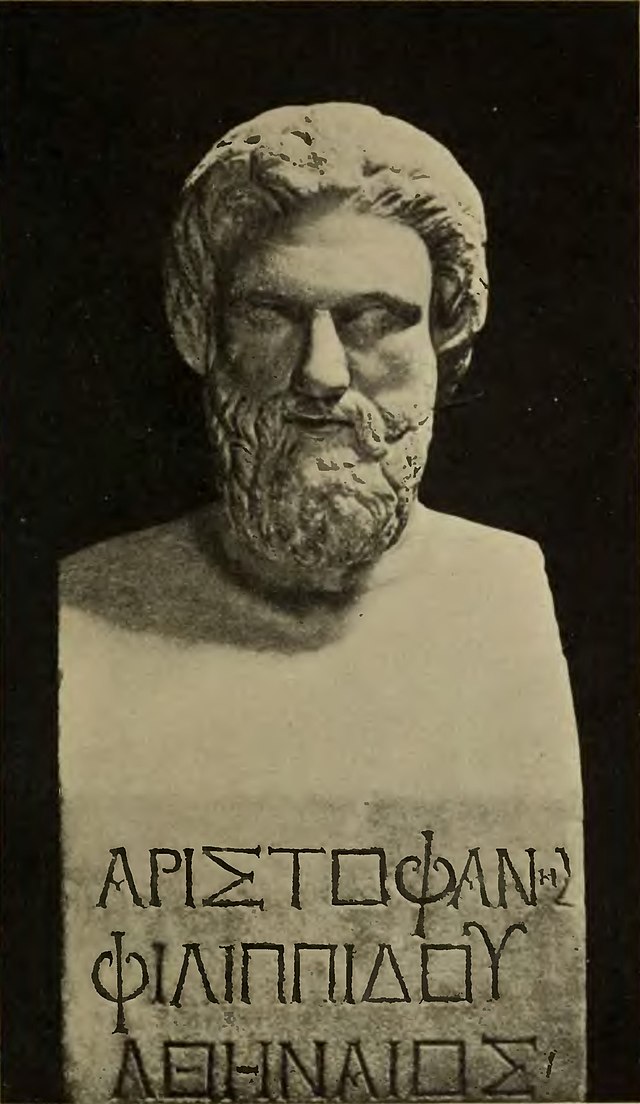

« La métathéatralité dans le théâtre d’Aristophane »

L’Assemblée des femmes d’Aristophane

Episode 2

_______________________________________________________

Magali Le Sénéchal-Vidal (Lycée Bergson – Angers)

et Isaline Braquehais (Collège Alain-Fournier – Le Mans)

Le Plan national de formation Les Rendez-vous de l’Antiquité 2024 nous donne l’occasion de présenter, à l’ensemble des professeurs de l’académie, assumant l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité, une série de pastilles issues de prises de notes lors des conférences, master-class et ateliers suivis. Elles visent à éclairer les enjeux littéraires et historiques du théâtre d’Aristophane, notamment L’Assemblée des Femmes, et les problématiques induites par sa transmission dans le cadre scolaire. Il s’agit aussi pour chacun d’éprouver la vivacité et l’intérêt de la recherche contemporaine en littérature ancienne et de permettre de s’y plonger à la faveur de ce cycle de publications.

https://eduscol.education.fr/3981/rendez-vous-de-l-antiquite-l-assemblee-des-femmes-aristophane

Episodes :

1) « Les Femmes et la Guerre dans le théâtre d’Aristophane »

2) « La métathéâtralité dans l’Assemblée des femmes »

3) « Les Femmes, ces hommes pires que les autres : obscénité et politique dans l’Assemblée des femmes »

« La métathéâtralité dans le théâtre d’Aristophane »

Prise de notes suite à l’intervention de Pascale Brillet-Dubois, membre de l’Institut, académie des Inscriptions et Belles Lettres (PNF Rendez-vous de l’Antiquité 2024) mercredi 20 mars 2024

Questions problématiques :

* Comment penser la métathéâtralité dans l’Assemblée des femmes et envisager l’import de cette notion littéraire post-moderne pour le théâtre antique ?

* Pour quelles raisons Aristophane attire-t-il l’attention sur l’artificialité de la comédie ?

* Comment interpréter les scènes de travestissement ?

Mots-clefs : métathéâtralité – artificialité – costume – dénonciation politique – travestissement

- Le théâtre envisagé comme lieu de l’action

- La mise en abyme : la pièce dans la pièce

- Les apartés, les adresses au public

- La référence aux composantes du théâtre : accessoires, costumes, rôles...

- La conscience de la distinction entre l’acteur et le rôle : le masque change la voix, la figure, la posture physique...

- La référence à d’autres genres, l’intertextualité.

- Le lieu de la fiction n’est pas le théâtre, mais le lieu de l’assemblée fictive devient un théâtre. Le verbe ekklèsiazô est polysémique : c’est tout autant prendre la parole à l’assemblée que s’adresser à quelqu‘un comme à l’assemblée.

- Il y a de nombreuses références à l’activité théâtrale : répétition, costumes (outranciers)...

Dans l’Assemblée des femmes, les allusions intertextuelles sont nombreuses, tant à la paratragédie qu’à des parodies de chansons érotiques ou gaillardes (le chœur des vieilles femmes, le chant des vieillards...).

- Le titre de la pièce (ekklèsiazô).

- Le moment du jour : au point du jour, comme les réunions classiques des assemblées politiques.

- Le déroulement : on s’y précipite pour recevoir les 3 oboles donnés par décret récent dans la limite de 6000 participants. Il y a des rituels préliminaires, les sacrifices, les libations, la distribution de la parole.

- Le travers des orateurs : arguments, contre-arguments, invectives, coups-bas...

- Le moment du jour/de l’année : la pièce commençant juste avant l’aube, et, au vers 1154, le chœur, inquiet que les juges privilégient les derniers candidats aux premiers, apostrophe les juges. Nous sommes dans le contexte des Lénéennes : c’est une référence au déroulé du concours de comédies, pour peu que la pièce d’Aristophane ait été jouée tôt le matin, ce qui ne nous est pas connu.

- Les femmes prennent le temps de se préparer avant de faire leur incursion dans l’assemblée politique. On peut là encore dresser un parallèle avec le temps de préparation des acteurs de théâtre entre le proagôn, c’est-à-dire l’annonce de la pièce au public, et son début effectif. Ainsi se superposent le temps de la fiction dramatique et la mise en œuvre de la pièce (proagôn, temps de la pièce, temps des juges).

- Praxagora a vécu près de la Pnyx, a appris les ficelles de l’assemblée. Elle transpose ses compétences à la manière d’un comédien, rejouant les gestes, les codes et les mots.

- La série d’apostrophes ou de remarques à des personnages qui sont présents dans l’enceinte du théâtre mais qui ne sont pas des personnages fait aussi figure de métathéâtralité qui fait sortir le public de la fiction : les apostrophes au flûtiste (vv.890-892), aux spectateurs (vv.583-585), aux juges (vv.1154 sq), les komodoumenoi (= les personnalités athéniennes prises pour cibles) comme Agyrrhios.

- La paratragédie, c’est-à-dire l’imitation parodique de la tragédie, joue comme une référence métathéâtrale humoristique qui brise le temps de la fiction pure : elle peut être très développée, comme l’hymne à l’amant.

Lors de la scène du défilé des objets que Chrémès donne à la cité (vv. 730-745), on assiste au travestissement d’un autre type de spectacle, le rituel des Panathénées. Les spectateurs, installés dans le théâtre de Dionysos, devaient comprendre cette référence, et poser en même temps leurs yeux sur la fresque véritable des Panathénées sur le Parthénon.

Prise de notes réalisée par Isaline Braquehais et Magali Le Sénéchal- Vidal

Formatrices LCA Académie de Nantes

image : Bust of Aristophanes in the Uffizi Gallery at Florence, Photo: Alinari,

Creative Commons Zero, Public Domain Dedication