- tous niveaux

- connaissances

- enseignant

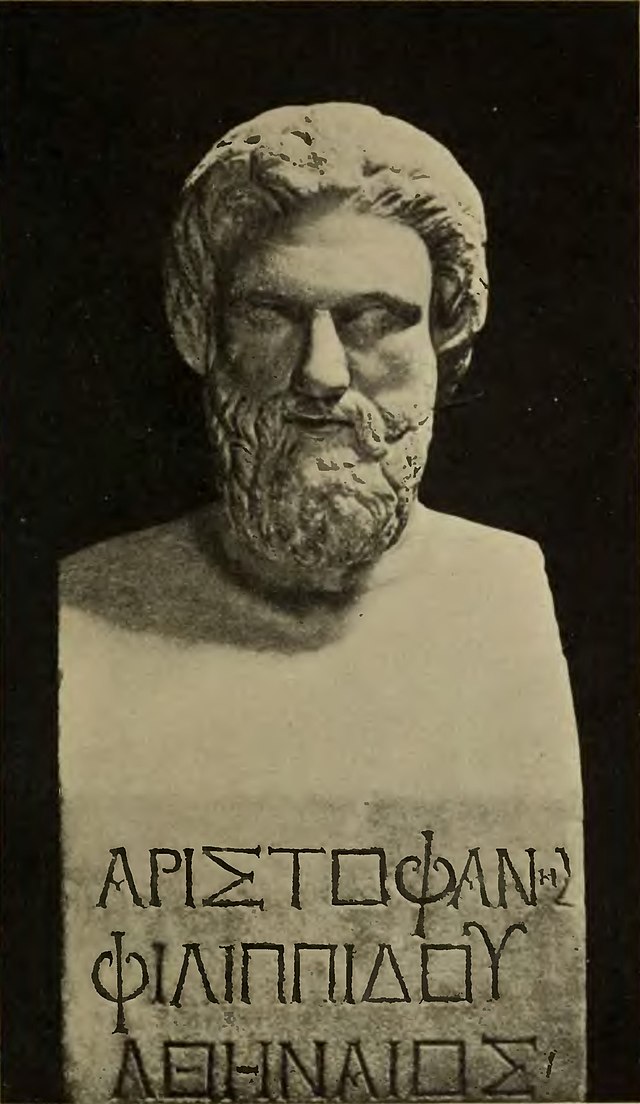

« Les femmes, ces hommes pires que les autres : obscénité et politique dans l’Assemblée des femmes »

« Les femmes, ces hommes pires que les autres : obscénité et politique dans l’Assemblée des femmes »

Episode 3

_______________________________________________________

Magali Le Sénéchal-Vidal (Lycée Bergson – Angers)

et Isaline Braquehais (Collège Alain-Fournier – Le Mans)

Le Plan national de formation Les Rendez-vous de l’Antiquité 2024 nous donne l’occasion de présenter, à l’ensemble des professeurs de l’académie, assumant l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité, une série de pastilles issues de prises de notes lors des conférences, master-class et ateliers suivis. Elles visent à éclairer les enjeux littéraires et historiques du théâtre d’Aristophane, notamment L’Assemblée des Femmes, et les problématiques induites par sa transmission dans le cadre scolaire. Il s’agit aussi pour chacun d’éprouver la vivacité et l’intérêt de la recherche contemporaine en littérature ancienne et de permettre de s’y plonger à la faveur de ce cycle de publications.

https://eduscol.education.fr/3981/rendez-vous-de-l-antiquite-l-assemblee-des-femmes-aristophane

Episodes :

1) « Les Femmes et la Guerre dans le théâtre d’Aristophane »

2) « La métathéâtralité dans l’Assemblée des femmes »

3) « Les Femmes, ces hommes pires que les autres : obscénité et politique dans l’Assemblée des femmes »

« Les femmes, ces hommes pires que les autres : obscénité et politique dans l’Assemblée des femmes »

Prise de notes suite à l’intervention de Anne de Crémoux, maîtresse de conférences de langue et littérature grecques, université de Lille (PNF Rendez-vous de l’Antiquité 2024), vendredi 22 mars 2024

Questions problématiques :

* Comment appréhender l’obscénité d’Aristophane avec des yeux antiques ?

- Les rites et cultes, notamment autour de Dionysos et Démeter, tolèrent la présence de cette obscénité (cf les processions phalliques représentées sur les vases).

- La poésie iambique, tournée vers le blâme, comportent des passages obscènes (cf VIIe siècle, Archiloque étrillant ses ennemis qui se suicidaient à cause de ses iambes).

- La farce dorienne ou mégarienne

- Les petits spectacles de théâtre représentés dans la Grande Grèce qui auraient eu un contenu grossier voire obscène.

- Une interprétation optimiste : les femmes représenteraient un retour à l’abondance, s’y jouerait une célébration du corps, en contraste avec la situation de guerre. Des problèmes d’approvisionnement en blé et en céréales ont dû avoir lieu durant la guerre de Corinthe. D’une certaine manière, les femmes proposent une sorte de réarmement démographique.

- Pour Jeffrey Henderson, l’idée égalitariste de Praxagora ne conduit pas au salut de la cité, mais bien à sa perte. Les obscénités montrent que la fantaisie ne marche pas, contrairement à d’autres pièces où l’obscénité est vue comme fantastique. Ici elle est violente. L’une des composantes de l’ironie d’Aristophane, fondée sur l’obscénité, consiste à montrer le fossé entre le plan rêvé et sa réalité. Les personnages n’ont pas d’opposants à leur projet, qui ne fait pas l’objet de débat. Au moment où le débat devrait structurellement se tenir, la scène de Blépyros qui défèque est présentée. L’obscénité sert de mise en garde à la mise en œuvre de certains plans.

- Pour Suzanne Saïd et Malika Bastin-Hammou, l’obscénité qualifie la cité déjà existante et reflète sa corruption, le triomphe de la politique du ventre (cf les « citoyens-ventres » dans les Travaux et les Jours d’Hésiode). Elles commentent le mot valise final qui mélange tout et mime l’excrément. C’est une bouillie qui annule toute distinction. La pièce montre une comédie humaine au dernier stade de sa dégradation. La confusion totale incite à l’égoïsme et aux intérêts particuliers.

- Pour Charalampos Orfanos, l’Assemblée des femmes revêt une grande dimension métathéâtrale. Avec les moyens du théâtre, les costumes, les déguisements, le poète confronterait la règle selon laquelle les citoyens mâles participeraient à l’assemblée et le lieu commun des hommes corrompus qui ressembleraient à des femmes. Il établirait une correspondance entre la prise de pouvoir par les femmes et les « femmelettes » au pouvoir à Athènes. Lors de la scène du travestissement, Praxagora se déguise en beau jeune homme (vv.427-429), en écho avec l’idée selon laquelle l’orateur est un vendu, une prostituée (vv.110-114). Les distinctions de genres et d’âge s’effacent.