- Terminale S

- article

- travaux pratiques

- enseignant

- classe

Un cas de spéciation sympatrique: La mouche de la pomme Rhagoletis pomonella

L'aubépine est un arbre qui pousse partout en Amérique du Nord et produit un petit fruit (la cenelle), consommé par une larve de mouche. En 1864, des pomiculteurs de l'État de New York découvrent une larve inconnue se nourrissant de pommes. Avec les années, une population de mouches de l'aubépine s'est différenciée progressivement, privilégiant le fruit de la pomme plutôt que celui de l'aubépine .

L'étude de cet exemple permet une approche de la spéciation et en particuliers de la spéciation dite sympatrique en recherchant les facteurs ayant pu l' influencer.

La spéciation sympatrique se fait par apparition d'une nouvelle espèce sur une aire de répartition chevauchante avec celle de l'espèce d'origine. Ce type de spéciation suppose qu'une barrière intrinsèque à la reproduction se mette en place très rapidement, puisque les deux groupes sont en contact.

Les mouches du genre Rhagoletis appartiennent à la classe des Diptères et à la famille des Trypétidés ; leurs larves se nourrissent de fruits et les adultes de sucs émis par la plante à la suite de blessure(s) ou de nectar des fleurs.

R. pomonella est une espèce indigène de l'Est de l'Amérique du Nord et elle se reproduisait initialement dans le fruit de l'aubépine (Reissig, 1991).

|  |  |

| Rhagoletis pomonella mâle | Rhagoletis pomonella femelle | Pupes de Rhagoletis pomonella |

Au stade adulte (mouche), l'insecte mesure environ 2 à 4 mm de longueur et est facilement reconnaissable aux quatre bandes noires irrégulières ou en zigzag qui ornent ses ailes. Le mâle porte trois bandes blanches sur l'abdomen tandis que la femelle, nettement plus grosse, en arbore quatre similaires. Les oeufs, elliptiques, mesurent environ 0,9 mm de longueur. Au terme de leur développement, les larves apodes mesurent habituellement 6,5 à 8 mm de longueur. Les pupes ovales et de couleur ocre mesurent approximativement 5 mm de longueur

Rhagoletis pomonella mâle et femelle sur l'aubépine (Crataegus mollis L.)

En été, les femelles nord-américaines de l'espèce Rhagoletis pomonella pondent leurs oeufs dans les cenelles, fruits de l'Aubépine, Crataegus mollis, hôte naturel de cette mouche mais certaines pondent aussi dans les fruits du Pommier Malus pumila. Un seul oeuf est pondu dans chaque fruit car une phéromone d'avertissement dissuade la ponte d'autres femelles dans le même fruit.

L'éclosion de l'oeuf suit la ponte de 3 à 4 jours. Les larves commencent à dévorer le fruit qui, à maturité, se détache de l'arbre et tombe. Elles s'enfoncent dans le sol où elles réalisent leur mue nymphale pour passer l'hiver en diapause sous forme de pupe.

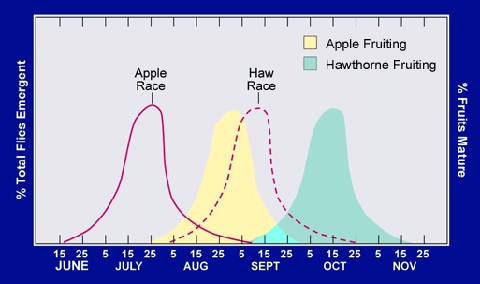

La mue imaginale (métamorphose) a lieu à l'été ; la durée de vie des imagos est de 3 à 6 semaines. L'apparition des adultes coïncide avec la période de maturité des fruits de l'arbre hôte ; généralement, les pommes sont plus précoces que les cenelles de 3 à 4 semaines. La plupart des Mouches adultes s'accoupleront et pondront près de l'arbre hôte. La mouche de la pomme, appelée aussi ver-chemin-de-fer est un parasite important des arbres fruitiers dans l' Est du Canada et le Nord-Est des États-Unis.

Des mesures antiparasitaires vigoureuses doivent être prises pour limiter la propagation de ce parasite pour produire des fruits de qualité supérieure qui soient commercialisables

| A partir de ce texte, il est possible de demander d' établir le cycle de vie de Rhagoletis pomonella |

Il y a 150 ans, lors de la mise en culture des premiers pommiers en Amérique du Nord, des mouches indigènes, R. pomonella, ont commencé à parasiter ces derniers.

Aujourd'hui, en laboratoire, les mouches du pommier et celles de l'aubépine se croisent facilement en donnant une descendance fertile mais, dans la nature, les croisements entre les deux types sont peu fréquents. Aucun caractère morphologique ou comportemental ne les différencie. Les accouplements des individus de chaque variété ne sont pas aléatoires : une barrière précopulatoire semble s'établir et un isolement reproductif se réaliser entre les deux populations.

Certaines mouches de la pomme préfèrent de beaucoup s'accoupler sur l'aubépine et pondre leurs oeufs fécondés dans les cenelles. Les autres ont une forte préférence pour l'accouplement et la ponte des oeufs fécondés dans des pommes. Le taux d'hybridation entre la population de mouche de la pomme se reproduisant dans la pomme et celle se nourrissant de cenelles n'est que de 4 % à 6 % (Berlocher et Feder, 2002).

Emergence of Rhagoletis pomonella (adapted from Bush, 1969)

% Total Flies Emergent : Nombre total de mouches émergentes (%)

Apple Race : population s'attaquant à la pomme

Haw Race : population s'attaquant à l'aubépine

Apple Fruiting : Fructification du pommier

Hawthorne Fruiting : Fructification de l'aubépine

% Fruits Mature : % de fruits à maturité

| A ce point, 2 problèmes se posent : - La mouche qui se reproduit dans le fruit de l'aubépine ( mouche de l'aubépine) appartient-elle à la même espèce que la mouche de la pomme (aussi appelée ver-chemin-de-fer)? - Si la mouche de la pomme forme une espèce distincte, quel serait le scénario logique, sur le plan biologique, expliquant la spéciation qui s'est produite? |

L'initiateur des recherches sur Rhagoletis pomonella est Guy L. BUSH. Ses travaux qui ont débuté dans les années 1960 ont été suivis par de nombreux autres et pour expliquer l'origine des différences génétiques cinq hypothèses ont été avancées.

Parmi celles-ci, la reconnaissance spécifique des fruits de l'hôte par les parasites.

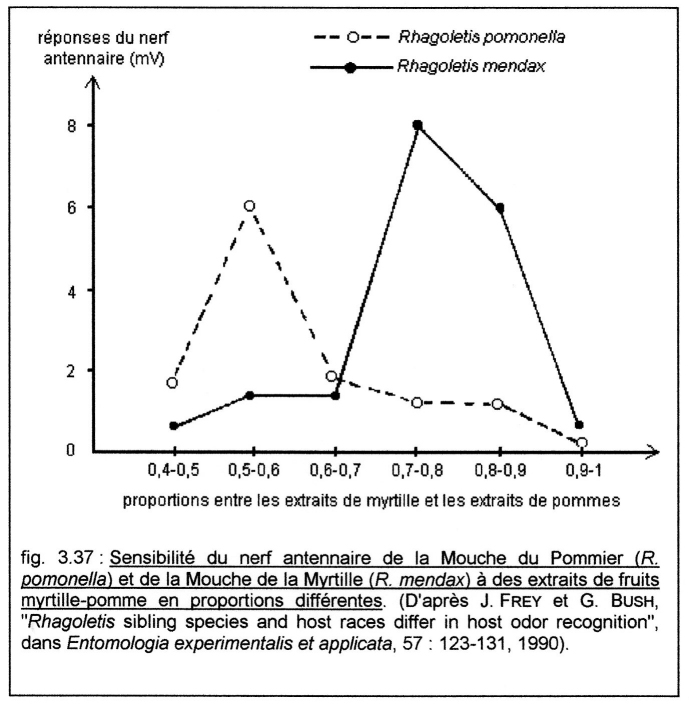

Chez les Insectes parasites de ce type, des études ont montré que si l'orientation des mouches est visuelle, la reconnaissance spécifique de l'hôte peut être olfactive. La sensibilité olfactive antennaire de deux espèces de Mouches, Rhagoletis pomonella du Pommier et Rhagoletis mendax des Myrtilles du genre Vaccinium, a été éprouvée. La capture des adultes et la ponte des mouches du pommier sont plus fréquentes sur des arbres ou sur des fruits artificiels parfumés à la pomme, que sur des arbres ou sur des fruits dépourvus d'odeur ou parfumés à la myrtille. Les expériences avec R. mendax donnent des résultats symétriques.

L'odeur de pomme ou de myrtille est obtenue par un mélange de 9 esters principaux, qui ont été successivement testés chez les deux espèces. Les tests s'effectuent en volatilisant directement au contact des antennes chacun des esters ou le mélange total ; des électrodes de dérivation, disposées sur le nerf antennaire, permettent de recueillir le message nerveux consécutif.

Les Mouches utilisées dans cette expérience n'ont eu aucun contact préalable soit avec le pommier, soit avec la myrtille. Elles sont issues d'élevage où les deux espèces ont été soumises aux mêmes conditions de température, de photopériode et de nourriture.

Les résultats sont présentés dans le document suivant.

Quatre esters donnent des réponses identiques chez les deux espèces ; pour les cinq autres esters, les réponses dépendent de leur concentration.

| Cet exemple permet de discuter de la notion d'hypothèse et de réfléchir en quoi celle-ci a pu être retenue par les scientifiques. On peut aussi élargir le problème et réfléchir aux moyens de lutte contre les mouches qui infestent les vergers. |