un article sur la nomenclature socioprofessionnelle des PCS

Dans un article de SES-ENS Thomas Amossé présente les logiques qui ont présidé à la rénovation de la nomenclature et propose une visite guidée du site https://www.nomenclature-pcs.fr

Il n'est pas possible de présenter ici l'ensemble du contenu proposé, qui comprend plusieurs centaines de tableaux et graphiques. Présentés de façon systématique selon le sexe (en plus de la situation d'ensemble), ils sont, comme les références bibliographiques, mis à jour de façon annuelle. Tout juste peut-on indiquer ici certaines des utilisations qui sont susceptibles d'en être fait, qui illustrent la richesse des analyses conduites à partir des deux premiers niveaux de la nomenclature historique : les groupes et catégories socioprofessionnels, qui alimentent respectivement des analyses davantage formulées en termes de hiérarchie sociale et de milieux sociaux.

Les portraits de groupes mettent en évidence les lignes de clivage qui organisent leur diversité interne, par exemple en termes de diplôme et, de façon liée, de participations sociale et politique, entre catégories du public et du privé au sein des cadres, des professions intermédiaires et des employés. S'agissant des ouvriers, les tableaux montrent la double segmentation du groupe entre qualifiés et peu qualifiés et entre mondes artisanal et industriel : la syndicalisation apparaît ainsi particulièrement élevée pour les conducteurs d'engin et magasiniers (15,4 %) et les ouvriers qualifiés de type industriel (14,2 %), et particulièrement faible pour les ouvriers agricoles (4,1 %) et peu qualifiés de type artisanal (3,1 %). Comme le montrent les taux de pauvreté, plus élevés dans les filières artisanale et agricole, le monde de la grande entreprise industrielle continue de protéger. Mais c'est au prix d'une généralisation des situations de chômage et de précarité qui touchent ainsi, de façon cumulée, près de la moitié des ouvriers peu qualifiés de type industriel. Un trait commun, en tous cas, à l'ensemble des ouvriers, c'est la quasi-absence de situations de richesse : seulement un ouvrier sur cent vit dans un ménage aisé [7], contre un cadre sur quatre et, en moyenne, un actif sur douze.

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

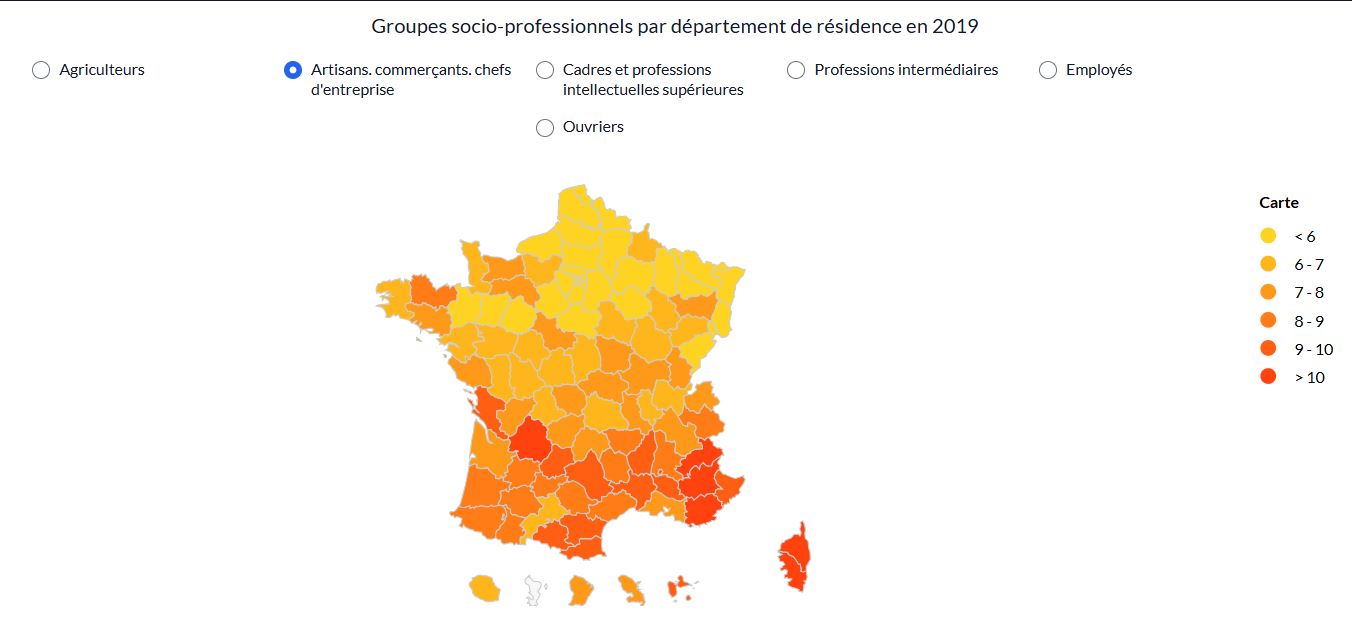

Figure 4 : Carte départementale présentant la part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise dans l’ensemble des actifs de 25 à 54 ans.

Source : https://www.nomenclature-pcs.fr (page Décrire > La société en quelques thèmes > Migrations, territoires et logements ; consulté le 28 novembre 2024). A partir de Insee, recensement de la population 2019.

Lecture : en 2019, dans l'Ain, 6 % des actifs ayant déjà travaillé âgés de 25 à 54 ans et ayant terminé leurs études sont artisans, commerçants ou chefs d'entreprise.

Champ : France métropolitaine hors Mayotte, actifs ayant déjà travaillé âgés de 25 à 54 ans et ayant terminé leurs études.

Dans la section la société en quelques thèmes, les analyses permettent de comparer les groupes entre eux, et donc renvoient principalement aux hiérarchies sociales et aux différences entre mondes salarié et indépendant. On peut ainsi observer, par exemple, que l'espérance de vie à 35 ans des hommes cadres est de près de 6 ans supérieure à celle des ouvriers (49,7 contre 44 ans), ce qui est cohérent avec la plus fréquente déclaration de limitations ou problèmes de santé et renvoie en partie à des différences de comportement (tabac, alcool, alimentation, pratique sportive). Les femmes cadres se singularisent quant à elles par les taux de fécondité et nombre moyen d'enfants en descendance finale les plus faibles : respectivement 1,64 et 1,71, contre 1,91 et 1,99 en moyenne. Autre résultat, peut-être moins connu, le poids supérieur des petits indépendants (artisans, commerçants et chefs d’entreprise) dans le Sud, et notamment le Sud-Est de la France (figure 4), ce groupe comprenant par ailleurs la part la plus élevée d’immigrés (15,2 %), derrière les ouvriers (16,3 %). Pour finir cet inventaire à la Prévert des résultats statistiques proposés, signalons que le groupe des employés est celui qui, d'après la dernière enquête Pratiques culturelles (2018-2019) du ministère de la culture, comprend le plus à la fois d'usagers quotidiens des réseaux sociaux (55 %) et d'adeptes de la couture ou du tricot (15 %).

Si le site en lui-même constitue une ressource pédagogique, nous y reviendrons en fin d’article, une page spécifique est prévue à cette fin dans la rubrique Décrire, où doivent être développés dans les mois et années qui viennent des outils (fiches d'activité, exercices et/ou jeux) s'adressant aux enseignants de sciences économiques et sociales ou d'histoire et géographie, du secondaire comme du supérieur.

L'application statistique en ligne que comprend la rubrique permet en tous cas, déjà, de compléter les tableaux et graphiques mis à disposition. Utilisant la version publique de l'enquête Emploi de l'Insee, elle permet de réaliser des tableaux à façon qui croisent un descripteur socio-démographique choisi parmi un ensemble comprenant le sexe, l'âge, la nationalité, le diplôme, la situation sur le marché du travail (chômage, sous-emploi, emploi), le type de ménage et le type d'unité urbaine avec une des catégorisations liées à la nomenclature (PCS 2020, classes d'emploi, PCS Ménage, ESeG, CITP-Isco ; toutes à une ou deux positons) sur un champ variable (actifs de 15 à 89 ans ; actifs en emploi de 15 à 89 ans ; etc.). Ces tableaux, consultables et modifiables en ligne (des lignes peuvent être masquées), sont également téléchargeables. Ils sont susceptibles d'alimenter des séances de travail en classe en fonction de thématiques choisies par les élèves, qui peuvent ainsi s'essayer au commentaire de tableaux.

La page obtention des micro-données précise la démarche que doivent suivre les professionnels du traitement de données (chercheur, chargés d'étude, etc.) pour se procurer les données individuelles des sources de la statistique publique permettant d'aller plus loin et de réaliser des analyses utilisant la nomenclature socioprofessionnelle ou les catégorisations qui lui sont liées.

Coder les différentes catégorisations

La dernière grande rubrique du site s'adresse également davantage aux professionnels, mais cette fois pour la production et non le traitement de données. Elle fournit les éléments nécessaires pour procéder au codage de la PCS 2020, ou des catégorisations liées, en distinguant ce qui relève de la collecte et ce qui correspond à la codification.

Pour les instruments de collecte, la procédure rénovée de production de la nomenclature s'appuie sur une application de saisie-recherche informatique dans une liste de plusieurs milliers de libellés (environ 5 400 en 2024). Les versions masculine et féminine de la liste sont mises à disposition sous la forme de tableurs téléchargeables millésimés [8] et, sur la même page, on peut tester l'application de reconnaissance de libellé. On y trouve par ailleurs l'ensemble des éléments nécessaires à la collecte du libellé, dont la spécification de l'application de reconnaissance, le protocole et les consignes de collecte. A côté des libellés, matériau central pour coder la PCS, la formulation harmonisée des questions (statut, position professionnelle et taille d'entreprise) permettant de disposer des variables « annexes » nécessaires au codage peut également être consultée et téléchargée.

Le site présente ensuite la démarche à suivre pour coder un fichier en PCS 2020, démarche qui repose sur une matrice de codification associant les libellés collectés (en ligne) à un unique code de profession (cellule au croisement de chaque ligne et colonne) en fonction des variables « annexes » (en colonne). La matrice, qui est millésimée comme la liste de libellés, peut être téléchargée de même que les programmes permettant de l'utiliser pour coder des fichiers, qui ont été implémentés en différents langage (SAS, Stata, Python).

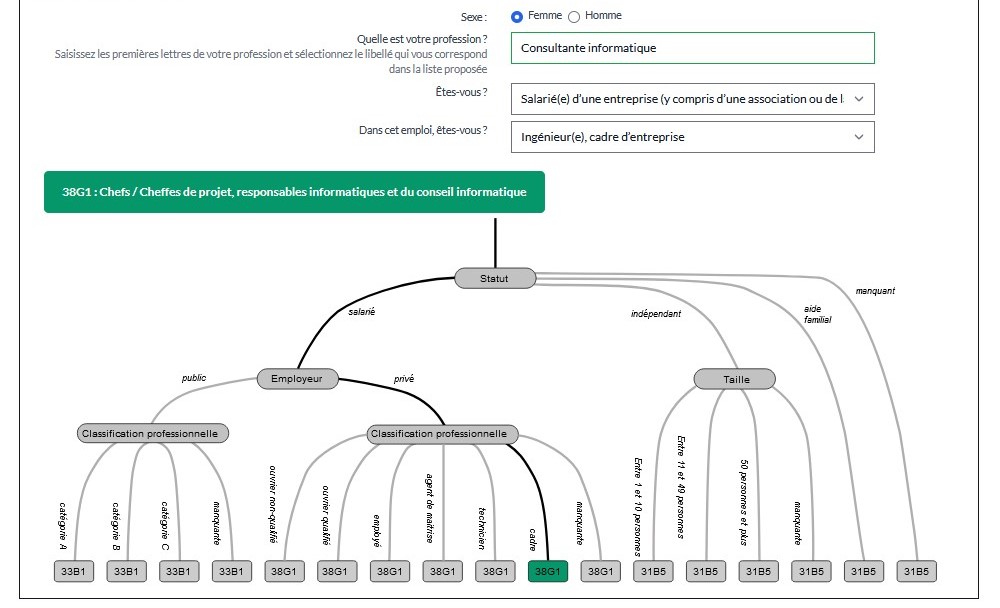

L'application trouver sa PCS 2020, développée de façon originale pour le site, permet de visualiser le fonctionnement de l'ensemble du processus rénové de codage, de la collecte du libellé en utilisant l'outil de saisie-recherche pour reconnaître son libellé dans la liste et la saisie des variables « annexes » jusqu’à l'obtention du code de profession, en incluant une visualisation de l'arbre de codification du libellé sélectionné. Pour les enseignants, elle peut notamment permettre de montrer le cheminement qui conduit à tel ou tel code de profession pour un libellé donné, comme le libellé « consultante informatique » retenu dans la figure 5 : dans cet exemple, le libellé sélectionné conduit à la profession de chefs/cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique (38G1) ; mais il pourrait peut conduire aux professions d'ingénieurs/ingénieures et cadres techniques de la fonction publique (33B1) si la personne avait déclaré être salariée de la fonction publique ou d'experts libéraux/expertes libérales en études techniques (31B5) si elle avait indiquée être à son compte.

Cliquez sur l'image pour agrandir la figure.

Figure 5 : Coder la PCS 2020, l'exemple du libellé « consultante informatique »

Source : https://www.nomenclature-pcs.fr (page Coder > Les outils de codification > Coder la PCS 2020 > Trouver son code de profession en PCS 2020 ; consulté le 19 juillet 2024

Lecture : le libellé « consultante informatique » et les modalités « salariée d’une entreprise » de niveau « ingénieure, cadre » ont été saisis comme variables « annexes » dans l’application de codage de la PCS 2020.

Dans cette même section relative aux outils de codification, sont également mis à disposition les matrices et programmes de codification de la nomenclature CITP-Isco : analogues à ceux utilisés pour la PCS 2020, ils permettent depuis la rénovation de coder directement la nomenclature internationale dans les enquêtes françaises. On trouve également dans la section les listes de libellés et programmes de codification des catégorisations ad-hoc (enseignants, professions du numérique, métiers « verts », dirigeants et professionnels de haut niveau).

Dans sa dernière section, la rubrique Coder présente les tables de transcodage permettant d’obtenir différentes nomenclatures à partir de la PCS. C'est le cas des tables historiques, qui relient (aux niveaux les plus détaillés) possibles la PCS 2020 avec les PCS antérieures : la PCS 2003 et 1982, les CSP de 1954. Mais c'est aussi le cas des nouvelles catégorisations que sont, en France, la PCS Ménage et la classe d'emploi, et en Europe, ESeG.

Quel usage pédagogique du site ?

Outre les ressources en cours de développement qui doivent être ajoutées à l’avenir sur la page dédiée du site, de nombreux contenus (documents, tableaux, applications, etc.) peuvent être mobilisés en cours, en particulier dans le secondaire dans les spécialités de sciences économiques et sociales et d'histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ou, plus largement, dans les différents cursus de sciences sociales du supérieur, que ce soit à l'université ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

Dans le secondaire, le site peut alimenter des objectifs et activités du programme en vigueur depuis 2019. En classe de première, c’est par exemple le cas de l'objectif « connaître les critères de construction des PCS », auquel on peut répondre de façon théorique à l'aide du guide de la PCS 2020 et que l'on peut visualiser en pratique grâce à l'application de codage de la PCS 2020. De même, le thème « voter : une affaire individuelle ou collective ? » peut être illustré par la page relative à la participation sociale et aux sociabilités de la rubrique Décrire, qui permet de documenter le lien statistique observé entre le groupe socioprofessionnel et le vote, les activités associatives, etc. De même, en classe de terminale, la rubrique Décrire du site fournit de nombreuses informations à même de répondre au thème « Comment est structurée la société française actuelle ? » et, de façon plus spécifique, aux thèmes « Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? » (la page relative aux diplômes et à la mobilité sociale propose des données actualisées sur ces thématiques) et « Quelles mutations du travail et de l'emploi ? » (la page portant sur le marché du travail permet d’objectiver les différences de situations professionnelles des différents groupes de la nomenclature).

Dans le supérieur, le site est à même d'illustrer avec des données actualisées, ou récentes, de nombreuses questions abordées, comme par exemple dans le programme en vigueur en classe préparatoire B/L depuis 2017 : que ce soit en sociologie (de façon large sur les rapports sociaux et la stratification sociale avec des ressources sur les statuts, professions et classes sociales et sur la mobilité sociale ou, par des apports plus ciblés, sur la dimension sociale des pratiques culturelles et de la consommation) ou sur les objets communs aux sciences sociales que sont le travail, l'emploi et le chômage ou les inégalités économiques. Le contenu mis à disposition doit permettre de réfléchir avec les étudiants à l'histoire des nomenclatures d'emploi et de position sociale et au statut qu'elles occupent dans la production de connaissance en sciences économiques et sociales.

Les usages pédagogiques possibles sont nombreux. Certaines ressources sont pourtant encore à venir, et d'autres sont à imaginer. D'ailleurs, le site se veut ouvert : grâce à sa boite à idées et à son formulaire de contact, il invite tous les professionnels et amateurs, utilisateurs réguliers ou occasionnels de la nomenclature, chercheurs, journalistes, enseignants ou étudiants à poser des questions et à proposer des idées de contenu pour contribuer à alimenter le site. La nomenclature, et sa riche histoire, ne sont rien sans ses utilisateurs !

Références bibliographiques

Amossé T. (2012), « Les catégories socio-professionnelles : quand la réalité résiste ! Après le crépuscule, une nouvelle aube ? », Revue Française de Socio-Economie, n° 10, p. 225-233.

Amossé T. (2013), « La nomenclature socio-professionnelle : une histoire revisitée », Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 68-4, p. 1039-1075.

Amossé T. (2020), « Une nomenclature socioprofessionnelle rénovée. Entre continuité et innovation, pour des usages renforcés », Courrier des statistiques, N4, p. 62-80.

Amossé T. (2023), « Les inégalités économiques entre ménages selon le groupe socioprofessionnel », France, portrait social, Insee, p. 43-53.

Amossé T., Bouchet-Valat M. (2024), « Dirigeants et professionnels de haut niveau : une définition statistique de l'« élite socioprofessionnelle » », Population, n° 79-1, p. 41-73.

Amossé T., Cayouette-Remblière J. (2022), « Une nouvelle nomenclature, la PCS Ménage », Economie et statistique / Economics and Statistics, n° 532-533, 2022, p. 135-153.

Amossé T., Cayouette-Remblière J., Gros J. (2022), « Un schéma de classe d'emploi à la française », Revue française de sociologie, n° 63-2, p. 201-255

Amossé T., Chardon O., Eidelman A. (2019), La rénovation de la nomenclature socioprofessionnelle (2018-2019), Rapport de groupe de travail du Cnis, n° 156.

Beaud S., Noiriel G. (2020), Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d'une catégorie, Agone.

Bouchet-Valat M., Jayet C. (2019), « La mesure des classes sociales par les nomenclatures : enjeux, problèmes et débats », L'année sociologique, n° 69-2, p. 311-331.

Bourdieu P. (1984), « Espace social et genèse des « classes » », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 52-53, p. 3-14.

Connelly R., Gayle V., Lambert P. (2016), « A review of occupation-based social classifications for social survey research », Methodological Innovations, 9.

Desrosières A. (1977), « Divers usages des nomenclatures socio-professionnelles », Note n° 183/930, Direction des synthèses économiques, Unité de recherche, Insee.

Desrosières A. (1989), « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistique », Histoire & Mesure, n° 4-3/4, p. 225-242.

Desrosières A. (2008), « Chapitre 11. Refléter ou instituer : l'invention des indicateurs statistiques », Pour une sociologie historique de la quantification (1). Presses des Mines, p. 187-203.

Desrosières A. (2012), « Est-il bon, est-il méchant ? Le rôle du nombre dans le gouvernement de la cité néolibérale », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 7-2, p. 261–295.

Desrosières A., Thévenot L. (2002, 5ème édition [1988, 1ère édition]), Les catégories socioprofessionnelles, La Découverte.

Gollac M. (1997), « Des chiffres insensés ? Pourquoi et comment on donne un sens aux données statistiques », Revue française de sociologie, n° 38-1, p. 5-36.

Henneguelle A., Jatteau A. (2021), Sociologie de la quantification, La Découverte.

Meron M., Amar M., Babet C., Bouchet-Valat M., Bugeja-Bloch F., Gleizes F., Lebaron F., Hugrée C., Penissat É., Spire A. (2016), « ESeG (European Socioeconomic Groups), nomenclature socio-économique européenne », Document de travail, n° F1604, Insee.

Neyret G., Faucheux H. (2002 [1998, rapport original]), « Extraits du rapport « évaluation de la pertinence des catégories socioprofessionnelles » », Sociétés contemporaines, n° 45-46, p. 131-155.

Penissat E., Perdoncin A., Bodier M. (2018), « La PCS et ses usages : état des lieux et défis », Rapport de mission préalable commandé par le groupe de travail « Rénovation de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles (2018-2019) », Rapport du Cnis, n° 151.

Pierru E., Spire A. (2008), « Le crépuscule des catégories socioprofessionnelles », Revue française de science politique, n° 58-3, p. 457-481.

Notes

[1] thomas.amosse@lecnam.net.

[2] Un des premiers guides de présentation de la nomenclature (1954), dont