- 2nde

- démarche pédagogique

- production d'élève

- enseignant

- salle multimedia

- laboratoire

- travail autonome

turbidité et images satellitaires en MPS

Une équipe de deux élèves du lycée Jean Perrin de Rezé a traité ce sujet dans le cadre du thème "Science et vision du monde" au cours de l'enseignement d'exploration "Méthodes et Pratiques Scientifiques"

Organisation de l'enseignement d'exploration MPS au lycée Jean Perrin de Rezé

Au lycée Jean Perrin de Rezé, 51 élèves ont choisi l'enseignement d'exploration "Méthodes et pratiques scientifiques" en 2010-2011. Trois disciplines sont concernées par cet enseignement : les Mathématiques, les sciences Physiques et Chimiques et les sciences de la vie et de la Terre.

Lors d'une séance inaugurale commune à tous les élèves, la démarche et les éléments d'organisation du travail ont été présentés aux élèves. Ceux-ci ont été répartis en trois groupes de 17 pour 2 séances tournantes de présentation d'outils en rapport avec le thème "Science et vision du monde" qui a été choisi pour cette première partie de l'année. Ainsi chaque élève a suivi 2 séances en mathématiques consacrées au codage numérique des images et aux outils mathématiques pour la géolocalisation, 2 séances en physique-chimie consacrées aux radiations, aux capteurs, à l'optique et à l'orbitographie et 2 séances en SVT consacrées à la radiométrie, le traitement d'images satellitales, la géolocalisation, l'utilisation du globe virtuel Google Earth et du SIG Mapwindow.

Au terme de ces 6 séances, une nouvelle séance plénière a permis de proposer une liste de sujets sous la forme de problématiques. Chaque équipe de 2 à 3 élèves devait effectuer une sélection de trois sujets l'intéressant. De rapides négociations ont conduit à l'absence de doublons. Certains sujets ont été reformulés par les élèves avec notre accord. Pour les séances suivantes chaque professeur prend en charge un certain nombre d'équipes en fonction des sujets choisis. Au cours de l'évolution du travail ces équipes peuvent être amenées à changer de discipline de pilotage en fonction des besoins en outillage méthodologique et/ou pratique. L'objectif fixé aux élèves était de présenter leur travail sur une affiche ou "Poster" à la fin du mois de janvier.

Démarche des élèves

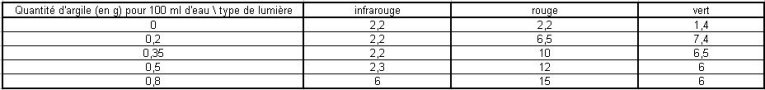

Utilisant les connaissances issues du module de radiométrie, elles ont choisi de réaliser des suspensions d'argiles avec des concentrations croissantes.

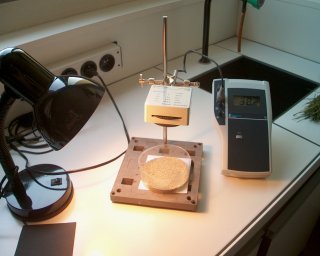

Les valeurs radiométriques de chacune des suspensions ont été mesurées dans le vert, le rouge et le proche infrarouge avec un radiomètre. Un tableau de résultat et un graphique ont été produits avec une feuille de calcul.

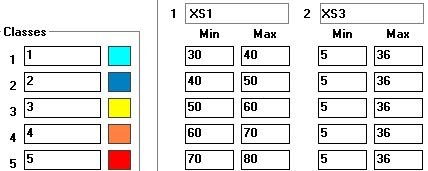

Plutôt que d'utiliser la fonction de masquage radiométrique, il a été choisi d'utiliser la fonction de classification à la fois pour isoler les pixels correspondant à l'eau et les classer en fonction de leur turbidité.

Production des élèves

Afficher le panneau produit par les élèves dans une nouvelle fenêtre

Afin de permettre une meilleure lecture de la production, les textes et illustrations sont reproduits ci-dessous sans respecter la mise en page originale.

Turbidité et images satellitaires

Comment cartographier la quantité de sédiments dans l'eau ?

Un sédiment est un minéral qui se trouve au fond de l'eau ou en suspension.

Il existe trois familles de sédiments présents dans l'eau :

-Le calcaire

-Le sable

-L'argile

Pour cartographier la quantité de sédiments dans l'eau il faut utiliser une image ou un ensemble d'images prisent par un satellite. Puis en utilisant un logiciel, en prenant les valeurs radiométriques de différentes zones et en définissant une couleur pour chaque classe on peut obtenir une image en fausses couleurs représentant les zones plus ou moins vaseuses.

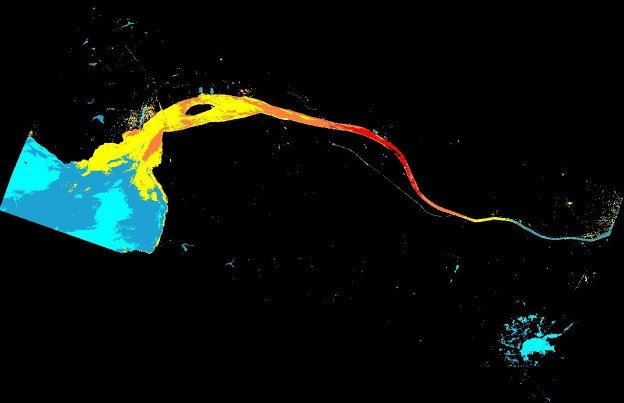

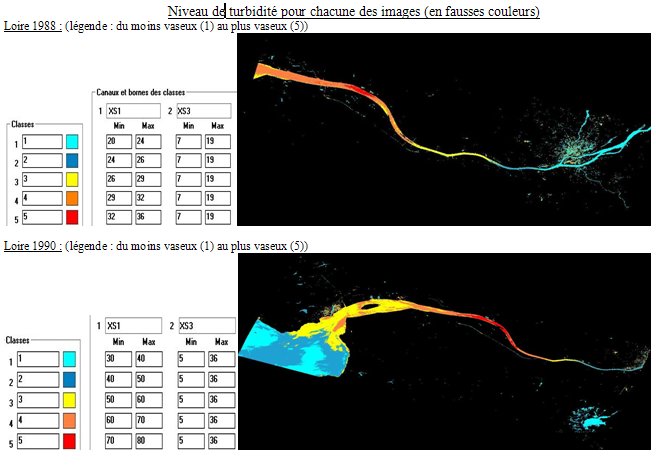

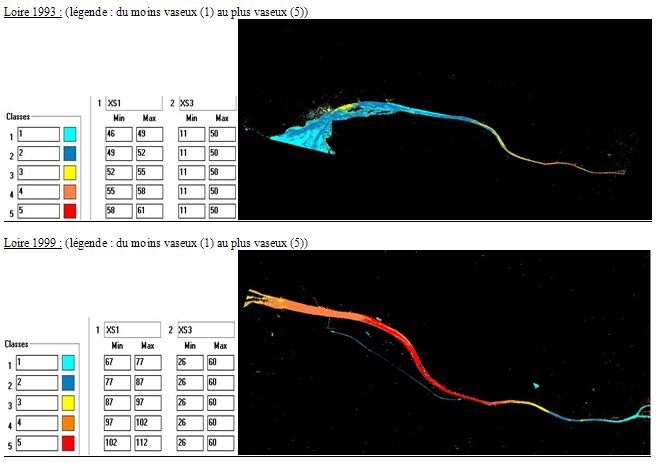

Nous avons créé des images en fausses couleurs sur TITUS 1. Nous nous sommes servi de photos de la Loire prises à différentes dates et périodes de l'année (1988, 1990, 1993 et 1999). Sur chaque photo, nous avons pu remarquer qu'une zone (souvent la même) était plus vaseuse. Nous en avons déduit qu'il y a un bouchon vaseux dans la Loire. Ce bouchon vaseux se déplace : ainsi en 1993 il se situait plus proche de la ville de Nantes, l'explication de ce phénomène est simple : la marée était haute à la prise de la photo. Sur les trois autres (1988, 1990 et 1999), il se trouvait vers St Nazaire.

Ressources utilisées

Le travail est réalisable avec le logiciel Titus 2 en utilisant des images au format .tt2. Le logiciel est disponible gratuitement à cette adresse. Un tutoriel se trouve à cette adresse.

Ici une composition colorée partielle de l'image "Nantes" montre le bouchon vaseux à l'ouest de l'agglomération nantaise.

Bilan et suite de la démarche

Lors de la séance finale de ce thème, consacrée à la présentation et l'évaluation des travaux, les élèves ont présenté leur travail à l'aide du panneau réalisé. Le professeur évaluateur était un de ceux qui n'avaient pas encadré le travail. Les élèves des autres équipes devaient prendre des notes et rédiger des questions auxquelles chaque équipier devait répondre par écrit. Les questions et les réponses étaient évaluées au terme de la séance.

Il est apparu qu'au delà des problèmes de maîtrise de l'oral, la qualité des questions et des réponses montraient une assez bonne maîtrise du sujet traité.

L'établissement ayant choisi d'utiliser un coefficient 0 pour toutes les notes attribuées dans les enseignements d'exploration, nous n'avons pas porté de notes dans le bulletin trimestriel mais une appréciation détaillée résumant le formulaire d'évaluation individuelle. Cette appréciation est conçue pour être utilisée dans la procédure d'orientation.

Concernant le groupe dont les travaux sont relatés ici, l'autonomie des élèves a été très importante. Le rôle du professeur s'est limité à fournir les outils matériels et logiciels et quelques indications sur leur usage. Il apparaît que le manque de dates et d'heures précises pour les quatre images empêche de faire la corrélation avec l'horaire des marées et le débit du fleuve. Le phénomène du bouchon vaseux bien que compris par les élèves lors de leur travaux de documentation n'a fait l'objet d'aucune expérience ou explication dans le document final. Si cela peut paraître frustrant dans un contexte d'acquisition de savoirs académiques, il ne faut pas oublier que ces savoirs ne sont pas l'objet de cet enseignement d'exploration. Pour ce qui est des méthodes et des pratiques les élèves ont donc appris à réaliser une série de suspensions de masse connue, à réaliser une série de mesures en faisant varier deux paramètres, à dresser un tableau et à tracer le graphique correspondant sur une feuille de calcul, à traiter des images numériques en fausses couleurs et enfin à se livrer à une analyse critique des images obtenues.

L'ensemble des panneaux a fait l'objet d'une présentation par les élèves lors de la journée portes ouvertes de l'établissement.

Concernant l'ensemble du groupe, le second thème choisi est "science et prévention des risques d'origine humaine". Nous avons décidé de ne pas reconduire les modules de découverte d'outils mais de continuer à soumettre aux élèves une liste de propositions de problématiques.

auteurs :

François Cordellier

Mots clés :

Information(s) pédagogique(s)

Niveau :

2nde

Type pédagogique :

démarche pédagogique, production d'élève

Public visé :

enseignant

Contexte d'usage :

salle multimedia, laboratoire, travail autonome

Référence aux programmes :

Science et vision du monde