- Terminale L

- production d'élève

- enseignant

- élève

- travail autonome

donna di venezia

Se considérant comme un artiste "transnational", Giacometti n'a jamais voulu représenter son pays à la Biennale de Venise en dépit des nombreuses sollicitations des officiels suisses. Et quand, en 1956, il présenta un ensemble de sculptures en plâtre intitulées Femmes de Venise, ce fut au sein du pavillon français qu'il le fît.

En 2017, lors de la 57e Biennale de Venise, si pas une de ses œuvres ne figurait dans le pavillon suisse, ne serait-ce que par respect pour son désir d'y être absent, Giacometti le hantait néanmoins de sa présence fantômatique. Car le duo helvético-américain Teresa Hubbard/Alexander Birchler y présentait Flora, une installation vidéo relative à l'artiste américaine Flora Mayo, qui fut aussi, dans les années 1920 à Paris, la maîtresse de Giacometti.

A la suite de Hubbard & Birchler, les élèves de Terminale, qui ont eu l'occasion de voir Flora dans le pavillon suisse, devaient révéler dans leur propre pratique la présence de Giacometti, non pas directement mais plutôt comme "une ligne de basse cachée", ce dont témoigne la démarche de Marcelin.

synchronized double-sided film installation with sound, 30', loop, Pavillon suisse, 57e Biennale de Venise

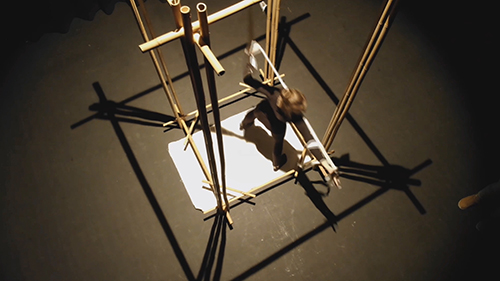

Donna di Venezia est une performance filmée, réalisée le 10 mars 2018, mêlant arts plastiques, théâtre et danse. Trois grandes questions y sont à l'œuvre : la co-création ; le mouvement dans la sculpture ; et la filiation artistique (en l'occurrence, la présence fantômatique de Giacometti).

- la co-création

Ce travail dans lequel cohabitent la scène et les arts plastiques résulte d'une collaboration avec une amie pratiquant les arts du spectacle dans un lycée nantais. Ensemble, nous avons imaginé un dispositif sculptural, une sorte d'ossature facilitant le jeu corporel et la mise en situation d'une action. Pour des raisons techniques, notre binôme a été rejoint plus tard par deux régisseurs lumière, un chef-décorateur, et même le pilote d'un drone ! Malgré des directives précises, chacun d'eux a d'ailleurs mis en avant des suggestions qui ont influencé le projet initial. D'autres séquences vidéo, montées en amorce de la performance filmée proprement dite, ont été possibles grâce à la participation complice de certaines camarades de classe.

- le mouvement dans la sculpture

Généralement, la sculpture est un art plutôt figé. Ici, le volume, qui se résume à une structure faite de bambous, s'accompagne parfois de légers mouvements de bascule, témoignant de sa fragilité. Mais cette sculpture existe surtout pour mettre en valeur les mouvements du corps, qui est devenu une "sculpture vivante". La structure fixe et le corps mouvant sont reliés entre eux par un troisième élément : un tissu blanc, semblable à ceux utilisés dans les ateliers pour recouvrir l'argile en cours de modelage.

- la filiation artistique

Même si notre performance et la capture vidéo qui en résulte sont très loins de la pratique artistique de Giacometti, il existe tout de même des rapports entre notre travail et les préoccupations plastiques de l'artiste suisse. À savoir, les regards hypnotiques qu'il peint ou qu'il sculpte ; son intérêt pour le corps féminin en général ; et surtout la "mise en cage" de la figure humaine. Giacometti a souvent fait usage en effet de parallélépipèdes dont ne subsistent que les arêtes, et où sont comme emprisonnés bustes et têtes : Le Palais à quatre heures du matin (1932) ; Le Nez (1947) ; La Cage (1950). De même, le geste et la recherche d'expressivité sont autant au cœur de sa démarche que de la nôtre.

Marcelin (élève de terminale L) & Salomé