- 5ème

- leçon

- enseignant

- classe

forme simple ?

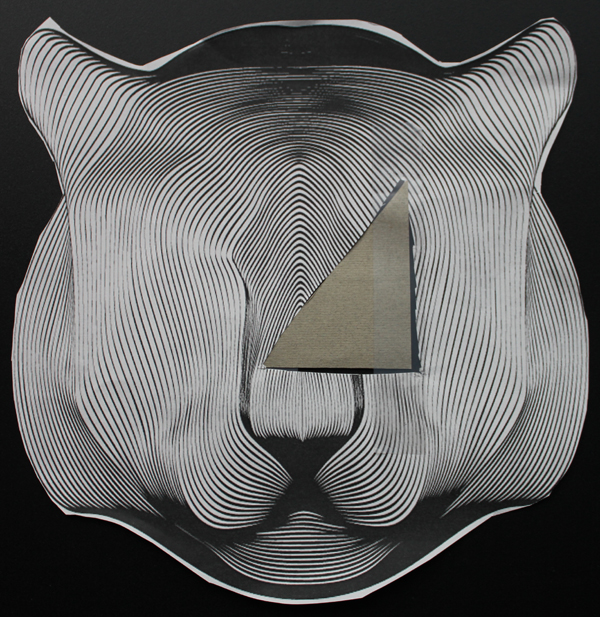

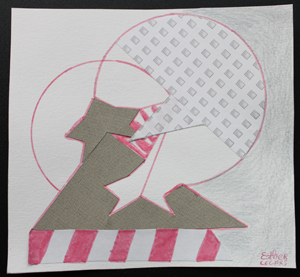

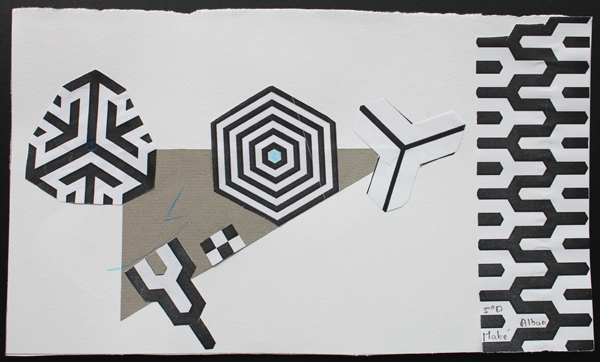

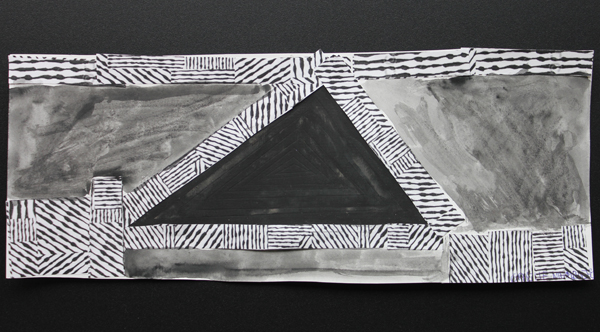

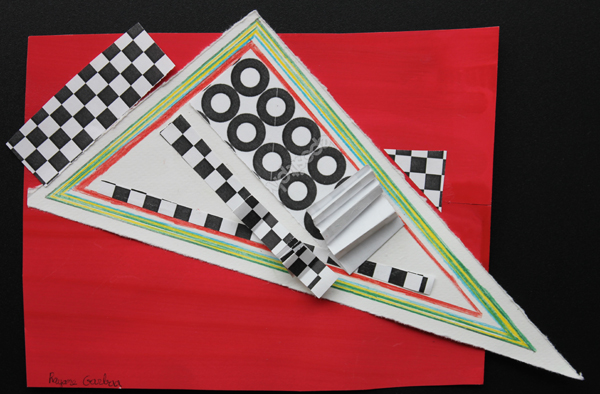

A leur arrivée en classe, chaque élève reçoit un fragment de papier. Il s'agit d'un triangle ou quadrangle de papier gris. Les dimensions assez réduites permettent une appropriation et une manipulation directe. Le professeur en présente un exemplaire à la classe en annonçant :

Un échange s'engage avec les élèves pour cerner au mieux les termes de "forme" et de forme dite "simple". Qu'est-ce qu'une forme en arts plastiques ? Que peut signifier "simple" ?

Chaque élève peut donner sa définition. Certains mobilisent des connaissances acquises lors de leçons précédentes. En effet, certaines séances ont déjà porté sur la réduction de la figuration à des formes géométriques. Lors de ces travaux et autres expérimentations, la manipulation graphique des formes géométriques semblait pouvoir être libérée. Certains mots illustrant les termes "forme simple" sont notés au tableau. Le professeur s'appuie sur ces notes pour construire la demande.

Rendez-là plus compliquée !"

contrainte : ne pas "toucher" à la forme initiale.

Il s'agit de réaliser une composition qui utilise la forme initialement proposée pour lui donner "un aspect" moins simple.

Le professeur n'en dira pas plus laissant la possibilité aux élèves de travailler à partir des instruments mis à disposition (ciseaux, colle, stylos, encre, gouache, ...) et des quelques papiers présents dans la classe (papier à dessin, papiers imprimés de motifs, papiers de couleurs, images, ...). Le temps imparti est précisé.

Ce dispositif doit autoriser les élèves parfois "hésitants" à se lancer sereinement dans l'aventure.

La pratique proposée se veut très ouverte, réflexive et exploratoire.

Le travail individuel invite chacun à expérimenter, chercher et même tâtonner. Les compétences mises en jeu sont d'ordre comportementale, méthodologique et artistique.

A la fin de l'effectuation, les productions sont rassemblées pour une évaluation collective. Les travaux sont majoritairement bidimensionnels. Les productions abouties posent des questions liées à la fabrication d'une image à partir de collage, de dessin ou de peinture.

Les apprentissages visés portent sur les opérations plastiques de montages, de superpositions, de découpages, de cadrages et de changement de format.

Les élèves sont amenés à s'interroger sur les relations entre forme et fond, entre forme et format, et à travailler plus particulièrement sur les questions de simplicité et de complexité formelle.Un fond est-il une forme ? La forme peut-elle induire un fond, autre un espace ?

La forme est-elle un format ? En quoi un format "géométrique" est-il une forme artistique ? S'agit-il d'une image ? la forme simple est-elle "simplement" décorative ? un motif est-il une forme artistique ? Une forme simple pour une production très abstraite ?...

Lors de la verbalisation, temps et espace de l'évaluation formative, le professeur a permis à la classe d'aborder les questions de la construction d'un espace avec des entrées sur le cadrage, les contours, le format, la couleur ou encore l'abstraction géométrique. Les idées de complexité formelle ont été développées à partir des divers motifs répétitifs régulièrement utilisés, en s'appuyant sur certains détails comme par exemple des lignes qui suggéraient des ruptures ou au contraire des passages dessus/dessous. La notion d'imperfection est venue "s'opposer" au terme de "simple".

Pour approfondir la réflexion et offrir un autre regard, le catalogue est mis en consultation dans la classe.

Le passage du XIXe au XX siècle est une période de redécouverte du vocabulaire de l'épure, au travers des grandes expositions universelles qui présentent un nouveau répertoire de formes, dont la simplicité va captiver les artistes et révolutionner le projet moderne. Celles-ci introduisent, dans l'évolution de l'art moderne, à la fois une alternative à l'éloquence du corps et l'hypothèse d'un universalisme des formes.

À cette époque, les débats qui naissent en physique, mathématique, phénoménologie, biologie et esthétique ont des conséquences majeures sur la mécanique, l'industrie, l'architecture et l'art en général. En 1912, alors qu'il visite le Salon de la locomotion aérienne en compagnie de Constantin Brancusi et de Fernand Léger, Marcel Duchamp tombe en arrêt devant une hélice d'avion et s'exclame : « C'est fini, la peinture. Qui désormais pourra faire mieux que cette hélice ? » Lire la suite.

Souvenirs d'Océanie, 1953

Three panels, 1986

Quelques artistes emblématiques comme des oeuvres liées à l'espace d'exposition sont sans doute à articuler afin de s'interroger sur de nouvelles pistes pédagogiques.

BRANCUSI

Marcel DUCHAMP

Fladrine, 1994

L'exposition personnelle au FRAC Pays de la Loire, en 2012.

The air that we breathe, 2014

Information(s) pédagogique(s)

Explorer les propriétés plastiques des images.