- tous niveaux

- non précisé

Du rationalisme au matérialisme : contrainte théorique et enjeu pratique, Yvon Quiniou

Ce texte a été écrit à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2010, qui s'est tenue à l'UNESCO, dans le cadre du colloque « La Raison et ses combats » organisé les 18 et 19 novembre 2010, en particulier par la Fondation Gabriel Péri, la revue La Pensée et l'Union rationaliste. Il est à paraître dans les actes du colloque en 2011.

Le rationalisme classique, qu'on peut illustrer par les noms de Descartes, Spinoza et Kant, présentait deux caractéristiques qui ont fait son prix inestimable en son temps : une confiance forte, sinon absolue, en la raison pour comprendre la réalité (c'est le cas de Descartes ) et une confiance tout aussi forte en la capacité de celle-ci de nous fournir une norme objective pour apprécier critiquement la réalité humaine et nous permettre de l'améliorer, y compris dans le domaine politique (à l'exception de Descartes, peu intéressé par la politique, mais c'est le cas spectaculairement de Kant et de Spinoza). Mais il a présenté aussi une lacune, inévitable à l'époque (malgré quelques exceptions ) : il n'était pas matérialiste et, tout en valorisant les sciences, il ne pouvait s'en réclamer pour l'être faute d'un développement suffisant de celles-ci. Ce n'est qu'à partir du 19ème siècle que la science a pu imposer, en droit sinon en fait, le matérialisme philosophique à la raison, ce qui l'a obligée à transformer considérablement le statut de sa fonction critique ou pratique.

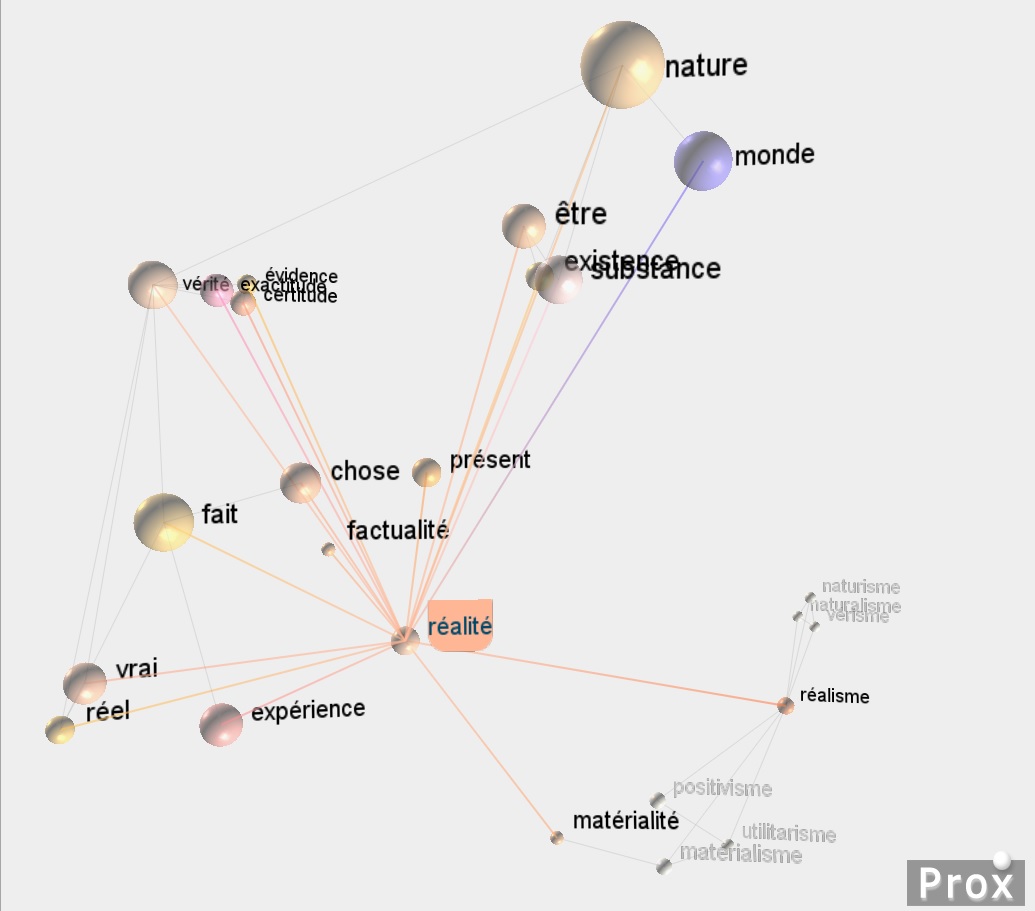

L'idée que la raison scientifique nous contraint à admettre le matérialisme suscitant encore de nombreuses résistances, malgré la montée en puissance évidente de celui-ci chez de nombreux scientifiques, je commencerai donc par la justifier brièvement. Le matérialisme affirmant que la pensée dépend de la matière et n'en est qu'une forme, il ne peut trouver son fondement dans la physique (malgré l'astrophysique actuelle) puisqu'elle ne porte que sur la matière inanimée qui a précédé la pensée, mais seulement dans la biologie et, spécialement, dans la théorie de l'évolution de Darwin : ce n'est que dans ce champ scientifique que la question du rapport de la matière et de la pensée peut être traitée et résolue et, donc, la vérité du matérialisme attestée (ou pas). Or cette théorie nous démontre que l'homme étant un produit de l'évolution de la nature matérielle parvenue à un haut degré de complexité, la pensée humaine n'en est qu'une forme, quelles que soient ses propriétés remarquables (comme la conscience de soi, la capacité de connaissance ou la morale) et l'apparence de transcendance qu'elle présente à la réflexion immédiate. C'est en ce passage ténu, mais intellectuellement nécessaire, de la notion de « produit » à la notion de « forme » que se joue le statut scientifique du matérialisme, malgré sa généralité ontologique ici : il nous oblige à y voir autre chose qu'une interprétation du monde parmi d'autres, prenant place dans le jeu indéfini des interprétations du monde entre lesquelles on ne pourrait trancher , ou encore, autre chose qu'une simple option dont la vérité objective serait indécidable. C'est bien plutôt, comme l'indique justement P. Tort, une « conséquence de la science » ou, dans mon langage, une traduction explicite de son sens philosophique implicite, et ce sens est aussi contraignant que ses résultats eux-mêmes, sauf à verser dans une conception positiviste de celle-ci qui lui refuse toute portée ontologique quant au monde et l'homme . Engels, dont il faut se souvenir .../...

Mots clés :

Ressources associées

-

Athéisme et matérialisme aujourd'hui, Yvon Quiniou

- Terminale

- enseignement supérieur

- classes préparatoires

- connaissances

- leçon

- enseignant

- élève

- étudiant

- non précisé

-

Du mythe à la science ou de la représentation du monde

- tous niveaux

- activité de découverte

- non précisé

- non précisé

-

La nouvelle connaissance du vivant, André Stanguennec

- Terminale

- enseignement supérieur

- classes préparatoires

- connaissances

- leçon

- enseignant

- élève

- étudiant

- non précisé

-

La philosophie et l'histoire des sciences, Dominique Lecourt

- Terminale

- enseignement supérieur

- classes préparatoires

- connaissances

- leçon

- enseignant

- élève

- étudiant

- non précisé

-

La théorie de l’évolution et les croyances religieuses par Yvon Quiniou

- tous niveaux

- leçon

- non précisé

- non précisé

-

-

Humanité-animalité, numéro spécial de la Revue "Research EU"

- tous niveaux

- Terminale

- connaissances

- enseignant

- classe

-

-

-

Philosophie des sciences (films d’animation et textes philosophiques)

- tous niveaux

- Lycée tous niveaux

- activité de découverte

- préparation pédagogique

- non précisé

-

-