- tous niveaux

- enseignant

- classe

- atelier

l'espace des mots: du dicible au visible - musée des Beaux-Arts de Nantes

à propos des oeuvres

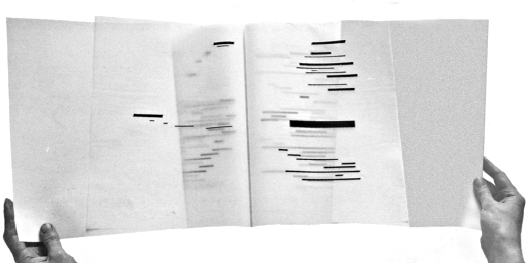

Les dimensions importantes de l'œuvre (environ 160 x 440 cm) imposent une distance nécessaire pour la visualiser dans son ensemble. Le rectangle déverse un bleu dont les nuances rythment, bouleversent la lecture de l'œuvre tout en la guidant. Ce sentiment se renforce par la disposition apparemment aléatoire de « virgules » créant des pauses dans la découverte de l'œuvre. Le bord gauche laisse apparaître l'alphabet disposé de haut en bas sur la totalité de la hauteur. En se rapprochant, on distingue l'outil employé : un stylo à bille bleu. Les nuances s'expliquent par l'épuisement progressif de l'encre et ses recharges. Virgules et lettres apparaissent en réserve sur le papier marouflé : à l'inverse du procédé d'écriture habituel.

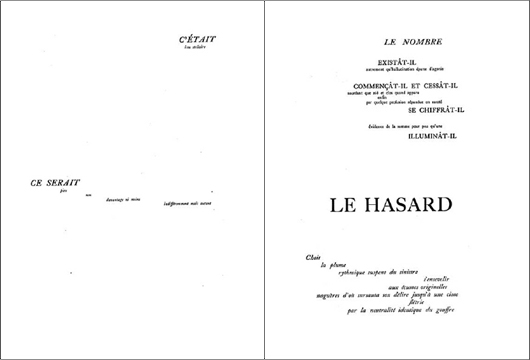

Cinq versions "différenciées l'une de l'autre par l'usage de la couleur, la pression de la machine d'imprimerie ou la disposition des pièces et l'emploi de mots différents", comme l'écrit l'artiste dans le certificat autographe qui accompagne l'oeuvre

Pièce accompagnée d'un certificat autographe de l'artiste, daté du 20 octobre 1975 et conservé au cabinet d'art graphique du musée.

Peintures appartient à une série intitulée « L'art et les mots ».

L'œuvre est composée de 9 toiles indépendantes de 85 x 100 cm. Les dimensions importantes induisent la posture du spectateur. En effet, si la typographie imprimée rappelle celle des cahiers d'école, la lecture des mots est frontale telle celle d'un tableau ou encore, et de manière similaire, d'une affiche.

Les termes imprimés sont empruntés au lexique de la peinture de chevalet. Leur sens crée un rapprochement immédiat avec le support : le pinceau - la couleur - le prix de vente - le sujet - le châssis - .... Les couleurs primaires ainsi que le noir revoient également à la base de la peinture. L'emplacement et le nombre de mots varient entre 11 et 12 par toile.

mise en relation des oeuvres

Si la présence de lettres s'affirme comme la similitude la plus importante des démarches d'Alghiero e BOETTI et Marcel BROODTHAERS, les œuvres confrontées ici en révèlent bien d'autres.

La progressive disparition de l'habitude et Peintures sont des énigmes dont les artistes se plaisent à créer dans le seul but de susciter l'envie, le désir de les déchiffrer chez le spectateur.

Entre continuité et discontinuité, ces œuvres entérinent plus qu'elles supposent l'absence de frontières entre les arts plastiques et littéraires. En quoi la notion d'espace s'impose comme terrain de jeu pour des artistes ? De quelle manière les mots se jouent de l'espace (et du spectateur) pour prendre tout leur sens ?

Le jeu, l'énigme

Si l'outil employé semble renvoyer à l'écriture, c'est son effet pictural qui frappe d'emblée le spectateur. Inversement, Peintures emprunte son support et son titre à la peinture alors que visuellement et techniquement l'écriture et les mots dominent. Les codes sont sans dessus dessous. L'apparition des lettres opèrent par réserve d'un côté et par impression de l'autre.

« l'art ne réside pas dans les matériaux, mais dans les espaces intermédiaires »

Adrian Frutiger, L'homme et ses signes, Atelier Perrousseaux, 2004, p. 148

Les rapprochements sémantiques des mots de l'œuvre de Marcel BROODTHAERS montrent au spectateur l'infini des solutions créant ainsi des rébus à multiples entrées. Les solutions sont nombreuses et variées. Il n'existe pas de solution unique contrairement à l'œuvre de BOETTI qui invite le spectateur à déchiffrer un code. La virgule la plus proche de l'alphabet désigne la première lettre du message : un I puis un L. L'ensemble faisant IL en italien, c'est-à-dire LA en français. Cette découverte des mots suivants «La disparition progressive de l'habitude » prend tout son sens car les habitudes de lecture sont oubliées au fur et à mesure de la découverte de la phrase.

La fabrique d'une image (réelle ou mentale)

Lorsque l'on évoque le terme « image » en art, deux types d'espaces s'imposent : l'espace matériel, support réel de la création et l'espace virtuel, c'est-à-dire suggéré par la représentation. Ces deux espaces sont également présents dans les œuvres de BROODTHAERS et BOETTI bien qu'aucune figuration ne soit présente. Cette dernière arrive ensuite, dans l'esprit de chacun, à la lecture des mots.

YEUX - PEAU - OREILLES - CHEVEUX - ....

Ils suggèrent tour à tour des images mentales mais également des corrélations. L'ensemble des quatre mots énoncés plus haut renvoient à un visage dont le mot est pourtant absent de la toile. Pour sa part, BOETTI hiérarchise les éléments. La formation de lettres par le vide réserve au spectateur un code dont la réponse n'est pas visible. Son esprit colle progressivement les morceaux pour reconstruire l'ensemble mentalement avant de le comprendre.

La composition des deux œuvres appelle au discours en concourant à la construction de l'espace. En recherchant la transgression des frontières entre les arts en passant par l'usage d'un autre médium tel que le langage verbal, les deux artistes semblent être ramenés à leur médium d'origine.

à partir de la question "art et mots", quelques éléments pour une réflexion pédagogique

Des mots-images.

En travaillant la bande dessinée, il s'agira d'inciter les élèves à construire un récit mais sans images. Le mot pourra bouger et animer la case autant qu'il racontera.

En travaillant sur une page de journal, il s'agira de modifier, ajouter et enlever afin de donner un nouveau sens au texte, aux images et à leurs relations. Comment faire du superflu l'essentiel

Commen-taire/ comment-faire. De la description à la fabrication, du texte à l'image. Comment l'élève peut-il écrire un texte, s'en emparer (du sien ou de celui d'un autre) pour créer une image ?

Des journaux comme matériaux de la représentation induisent des questionnements autour de leur statut mais également liés à la fabrique d'une image : contour, forme, fond, profondeur de champ. Qu'advient-il des lettres et des mots dans l'image ? Passent-elles au second rang ou rivalisent-elles avec la représentation ? L'élève découvrira la place de l'objet non artistique dans l'art.

En partant d'une page de magazine et en travaillant le recouvrement (à l'encre noire comme Jochen GERNER par exemple), l'élève pourra par des interventions diverses détourner le sens premier de l'image imposée. Comment l'élève jouera des mots et des formes ? Comment s'effectuent les choix de recouvrement ? La notion de cadrage sera un des points à développer en verbalisation.

Un travail en deux temps est possible. Le recouvrement de l'image à partir d'un thème au choix puis la possibilité par groupe de créer une narration avec les nouvelles images fabriquées. Il y aurait autant d'images que d'élèves dans le groupe, à eux de créer un récit mêlant texte et image à l'instar de la bande dessinée. Quel rapport l'image peut-elle instaurer avec le récit ?

Des mots à expérimenter physiquement ou lorsque la lettre se déploie dans l'espace et en même temps, le génère. Comment occupe t-elle l'espace ? Comment son échelle interroge t-elle dans l'environnement du spectateur ? Ce dialogue entre l'environnement et les mots permettrait-il de questionner la perception de l'espace comme un élément constitutif du travail. Le sens des mots, leurs échelles et leurs formes sont des curseurs de diffusion et d'intégration intrinsèques à l'œuvre in situ. Comment cette intervention dans l'espace dialogue t-elle avec les spectateurs ? Comment et pourquoi cela change t-il le regard porté sur un espace ? Un traitement plastique de l'écrit qui capte le lecteur-spectateur. Travail sur l'espace, la couleur, le format, la matérialité.

Ce que je vois n'est pas ce que je lis

Un travail plastique qui dissocie l'apparence plastique d'un message écrit et sa signification

L'espace de la classe murmure votre prénom

Comment le traitement plastique (format, matériaux, traitement de la ligne...) d'un mot peut suggérer un son.

Quand les mots prennent forme

Poser la question de l'aspect formel d'un mot, d'un sens abstrait, sculpter la langue ...

pour en savoir plus

- La crise de l'art, dossier sur l'art, Ligeia n°15-16

- Le collage, Artstudio n°23

- De la lettre à l'image, dossier pédagogique du Centre Georges Pompidou

- Mallarmé - intervalles et espaces vides

| D'autres fiches CHAARP sur "art et mots" ou sur d'autres thématiques sont consultables sur le site académique et dans les structures culturelles suivantes : Frac des Pays de La Loire, Musée des Beaux-Arts d'Angers, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne. |