- tous niveaux

- activité de découverte

- non précisé

- non précisé

Du mythe à la science ou de la représentation du monde

I. La terre n'est pas plate ?

Pour les expériences de la vie de tous les jours, il est évident que la terre est plate sauf si bien sûr nous observons un bateau disparaître à l'horizon. Pour remettre en question la platitude de notre planète, il est nécessaire de l'observer.

Cette thèse selon laquelle la terre est plate est très ancienne et nous la devons à Thalès (VIIe-VIe siècle avant J.-C.). Elle fut aussi soutenue, si on en croit le Traité du Ciel d'Aristote, par Anaximène, Anaxagore et Démocrite au Ve siècle avant J.-C. Et ce fut un progrès, car Thalès rompit avec les représentations mythiques, telles qu'on les trouve chez Hésiode (VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.), d'une déesse Terre (Gaia) qui occupait le bas de l'univers et qui avait des racines. Il conçut un disque plat posé sur l'eau. Les mouvements de l'eau expliquaient selon lui les tremblements de terre. Cette conception relative à la forme de la Terre continua son chemin dans l'Antiquité. On la trouve par exemple chez le poète latin Ovide (43 av. J.-C. - 17 ap. J.-C.) dans Les métamorphoses, I.

C'est vraisemblablement au Ve siècle que la Terre devint ronde, peut-être chez Parménide, certainement chez le pythagoricien Philolaos. Au IVe siècle Platon l'affirme pour des raisons de symétrie. Cette figure de la Terre lui paraît plus rationnelle que toute autre, d'autant plus qu'il la conçoit au centre de l'univers.

C'est Aristote qui apporte les premières preuves qui nous sont connues.

- Une preuve, toujours valable de nos jours, est que chaque fois qu'il y a une éclipse de Lune, la forme réfléchie est toujours courbe.

- Une autre preuve, elle aussi valable aujourd'hui, repose sur l'observation selon laquelle l'ombre n'est pas la même lorsqu'on se déplace du nord au sud : la différence s'explique si la Terre est sphérique.

- Les Anciens ajouteront un autre argument, à savoir qu'un bateau arrivant à l'horizon, on commence à voir le mât avant la proue, ou à l'inverse, que lorsque les bateaux s'éloignent, le mât disparaît en dernier.

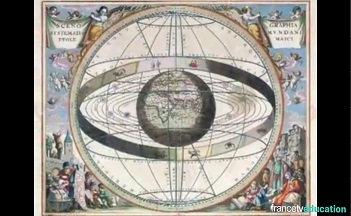

III. Copernic ou la théorie de l'héliocentrisme

Résumé

En ce début du XVIIe siècle, deux théories cosmologiques s'opposent dans les milieux scientifiques : celle vieille de plus de 2000 ans et communément admise, le géocentrisme, qui place la Terre au centre de l'univers et sur lequel se sont fondés les grands monothéismes, et l'idée révolutionnaire développée par Nicolas Copernic, l'héliocentrisme, qui place, a contrario, le soleil au centre du monde.

Voir la vidéo .../...

IV. Galilée ou la fin du géocentrisme

Résumé

La nuit du 7 janvier 1610 est déterminante pour Galilée. Au cours de ses observations, il aperçoit trois astres curieusement alignés sur Jupiter. Les nuits suivantes, la position des astres changent mais l'alignement demeure ; les astres tournent autour de Jupiter ! C'est une découverte capitale : la Terre n'est plus un centre unique autour duquel tout l'univers tourne, comme l'affirmait Ptolémée...

V. Pourquoi étudier le mythe ?

Lire

Répondez aux questions suisantes :

a) Quel est l'argument du texte ?

b) Quelle est la thèse de l'auteur ?

Débat : Faut-il combattre les mythes ?

Vous voulez travailler en groupe et faire cet exercice de manière collaborative ?

Connectez-vous à Framapad, créez votre document, invitez vos partenaires et rédigez.

Mais l’imagination laissée à elle-même, surtout quand elle est de type mythico-religieux et prétend à la refondation du bien-vivre ensemble et personnel sur un principe sacré transcendant, ne rend-elle pas effectivement les hommes fous, en pensée comme en action, ainsi qu'en témoignent de façon effrayante les « Fous de Dieu » d’aujourd’hui, qui s'opposent frontalement et furieusement au désenchantement du monde par la ratio analytique techno-scientifique ? Il reste donc, semble?t?il, pour éviter une telle issue de confusion théorique mais aussi de collusion historique du mythe fondamental et de la raison instrumentale (qui, de façon plus concourante que concurrente, travaillent à l'obscurcissement et à l'aliénation de la condition historique des hommes), que la reconnaissance du fait et du droit de la revendication de l’exigence mythico-religieuse (jusque dans « la dialectique interne » à la pensée mythico-religieuse) doit s'accompagner de la mise en évidence de ses indépassables limites, par un logos critique qui, certes, ne l'ignore pas mais ne se laisse pas non plus intimider ni, surtout, dissoudre par elle et en elle comme peut le laisser craindre l'actuel retour en force de ladite « raison » religieuse et théologique sous le couvert de la renaissance du logos herméneutique. N'est-ce pas ce double mouvement (herméneutique et critique) qu'effectue la philosophie de la mythologie de E. Cassirer, qui se déploie sur le mode d'une herméneutique transcendantale de « la pensée mythique » lors de la fondation de La philosophie des formes symboliques dans les années 1920, pour s'infléchir, dans ses derniers grands écrits politiques des années 1940, en une critique des idéologies (des « mythes politiques modernes ») ? N’est-ce pas, enfin, sur une telle démarche critique et auto-critique de la pensée et de l’action que se fonde la culture républicaine laïque d’ordre à la fois collectif (la République comme meilleure forme de gouvernement) et personnel (le libre exercice de la pensée comme genre de vie le plus éclairant et émancipateur) visant à l’accomplissement au mieux de l’humanité personnelle, particulière et générique, en vérité et en liberté ?

Rédacteur : J. GAUBERT

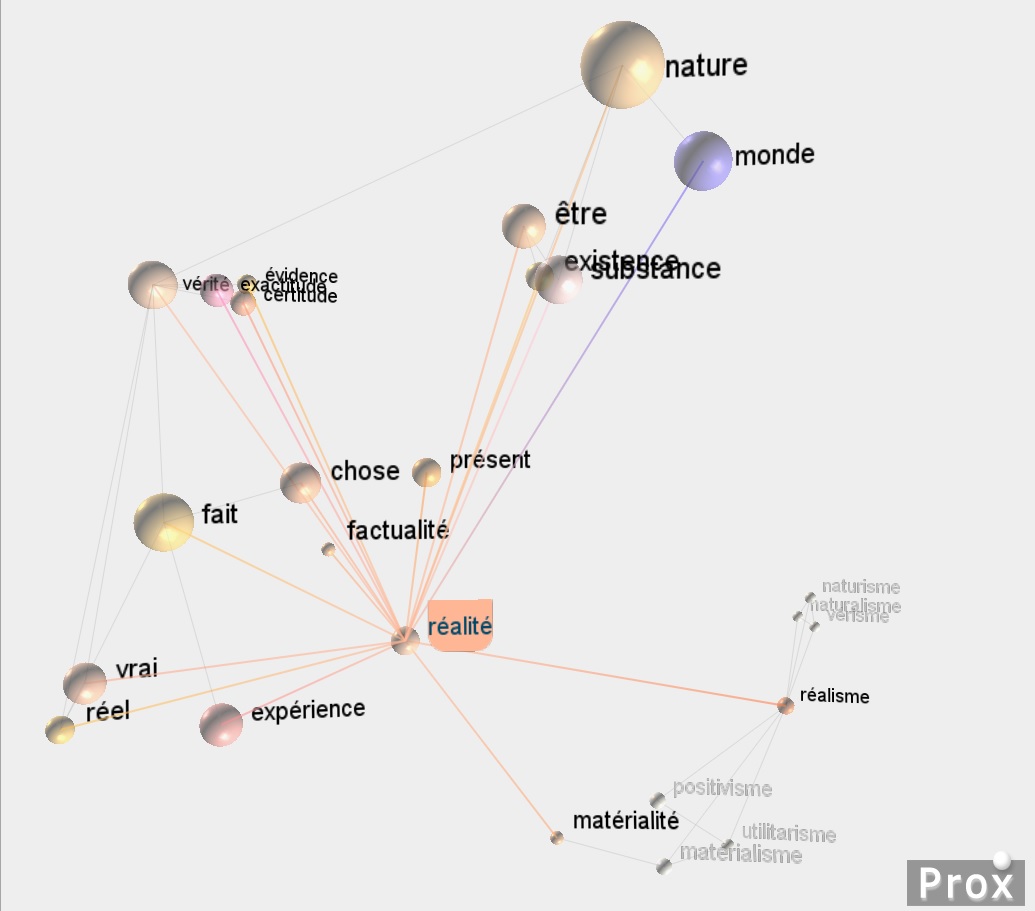

VI. Champs de problèmes philosophiques :

1. Le problème portant sur la possibilité du savoir :

À un dogmatisme désireux de saisir le réel en soi, tel qu'il est en dehors de notre perception sensible, ne faut-il pas opposer un scepticisme abolissant la prétention de la raison à établir une vérité certaine ? Après l'avènement des sciences expérimentales, le problème n'est évidemment pas de savoir si une science est possible ! La science est un fait de la raison. Comme le remarque Kant, la vraie question qui nous est posée est dorénavant de savoir comment le savoir est possible.

Les sciences expérimentales nous conduisent à reconsidérer la relation de la raison au réel. C'est ici le couple théorie et expérience qui doit être interrogé. Comme le remarque Bachelard, il n'est plus possible de poser un réel préexistant à l'activité de notre esprit. Le fond de la caverne n'est-il pas une région de la vérité ? Certes, il s'agit toujours de construire un discours adapté au réel. Mais la méthode expérimentale établit une adaptation offensive avec le réel. Les sciences ne produisent-elles pas les phénomènes qu'elles expliquent ? « Les faits, écrit Canguilhem, c'est ce que la science fait en se faisant. » En outre, les sciences rendent possible la technique comme science appliquée. Ne faut-il pas dès lors distinguer le réel qui est objet de la connaissance, c'est-à-dire précédant l'exercice de la raison, et le réel qui succède à cet exercice, c'est-à-dire l'univers technique ?

2. Le problème portant sur le sens du réel

Le progrès des sciences ne saurait se substituer au projet philosophique. Le philosophe ne cherche pas des lois permettant d'expliquer les phénomènes. Il cherche l'essence des choses. Et le sens de la réalité. Une exigence d'ordre accompagne l'exercice de sa raison.

Certes, les sciences mettent au jour un ordre. Cependant, l'entendement qui est à

l'œuvre dans leur démarche propose seulement des vérités partielles, des théories au champ d'application limité. De ce point de vue, le réel semble insensé. La mécanique ne saurait suffire pour dégager une signification et une orientation. La raison, quant à elle, exige de l'universalité. Une systématicité totale. Et du sens. Une signification et une orientation. Une finalité. En un mot, la raison aspire au savoir absolu. L'inquiétude qui doit retenir l'attention du philosophe porte dès lors sur la finitude de la connaissance. Le savoir est inachevé en fait. L'usage des métaphores indique à quel point le philosophe ne peut se passer de l'image, du sensible pour parvenir à éclairer sa pensée, pour dire l'indicible. Mais peut-on concevoir l'achèvement de droit de la science ?

Faut-il, avec Platon ou Hegel, croire en la réalisation possible d'un savoir absolu par lequel le réel serait résorbé définitivement dans le rationnel ? Ne faut-il pas, au contraire, penser avec Kant que notre finitude est radicale ? En ce cas, peut-on pour autant abandonner l'idée de science achevée ? Cette idée n'est-elle pas requise pour mettre au jour le sens du réel ? N'est-elle pas régulatrice ? Chercher à connaître la réalité, n'est-ce pas faire comme si un savoir absolu était réalisable ? Si oui, quel statut accorder à cette idée, à ce comme si ? Ne s'agit-il pas de penser le monde comme si l'on adoptait le « point de vue » de Dieu ? Ne faut-il pas partir des faits, et puis s'élever à l'idée d'ordre et d'harmonie ? Le jugement porté sur le réel rejoindrait alors le jugement esthétique, celui que nous portons sur les œuvres d'art. Ne sommes-nous pas en présence d'une croyance donnant sens à la démarche philosophique ? Ne sommes-nous pas confrontés à une religion circonscrite dans les limites de la simple raison ? Ne pouvons-nous pas avoir légitimement foi en la possibilité de rendre raison du réel ?

Karl Popper :

La Logique de la découverte scientifique (1934), Paris, Ed. Payot, 1973, pp 29-30.

"Le critère de la scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester."

Conjecture et réfutation, Payot, 1985

Cours et conférence en ligne :

- Le retour du mythe - Implications d'une résurgence, DURAND Gilbert, U.T.L.S., 2000

- Le monde est-il mathématique ?, HEINZMANN Gerhard , JULLIEN François , DAGOGNET François, ..., T.T.L.S., 2004

- Giono : la mémoire à l'oeuvre - 2/3 Mémoire, histoire, mythe, UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE MIRAIL, U.T.L.S, 2008

- La Cité Idéale dans l'ancien stoïcisme : un espoir, un mythe ?, CAMBRONNE Patrice, U.T.L.S, 2006

Ressources associées

- Sujets de réflexions philosophiques : La démonstration

- Textes philosophiques : La démonstration

- Etude du Livre VI. Chap. III, VI & VII de l'Ethique à Nicomaque d'Aristote : Peut-on parler d'une "vérité pratique" ?

- Quels sont les différents sens de la notion de démonstration ?, Blaise benoit

- Textes centrés sur la notion de démonstration, Blaise benoit

- Réel, réalité, virtuel, réalité virtuelle, réalité modifiée, réalité augmentée, hyper-réalité ... de quoi parlons-nous ?

- La raison et le réel par Joël GAUBERT

- Du mythe à la science ou de la représentation du monde

- Sujets de réflexions philosophiques : L'interprétation

- Sujets de réflexions philosophiques : La vérité

Information(s) pédagogique(s)

Ressources associées

-

La théorie de l’évolution et les croyances religieuses par Yvon Quiniou

- tous niveaux

- leçon

- non précisé

- non précisé

-

-

Humanité-animalité, numéro spécial de la Revue "Research EU"

- tous niveaux

- Terminale

- connaissances

- enseignant

- classe

-

-

-

Du rationalisme au matérialisme : contrainte théorique et enjeu pratique, Yvon Quiniou

- tous niveaux

- non précisé

-

L’Univers de la Cosmologie : de la relativité d’Einstein à une vision du monde, Hervé BARREAU

- tous niveaux

- non précisé

- non précisé

-

-

Heidegger : de l’être dans le monde à l’être au monde, Pascal DAVID

- tous niveaux

- non précisé

- non précisé

-

-

"Les atomismes". Un exemple d'intervention philosophique ciblée en amont de la terminale

- 1ère

- 2nde

- Terminale

- démarche pédagogique

- préparation pédagogique

- leçon

- enseignant

-

Mythe, raison et technique selon Ernst Cassirer, André STANGUENNEC

- tous niveaux

- non précisé

- non précisé

-

-

-

-

-

Mythe, raison et technique selon Ersnt Cassirer, André STANGUENNEC

- tous niveaux

- non précisé

- non précisé